doi: 10.56294/dm202260

REVISIÓN SISTEMÁTICA

Managerial vision of the professional competencies of nursing graduates and their relationship with job placement

Visión gerencial de las competencias profesionales de los licenciados en enfermería y su relación con la inserción laboral

Carlos Oscar Lepez1

![]() *, Kumiko Eiguchi2

*, Kumiko Eiguchi2

![]() *

*

1Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina, Carrera de Licenciatura en Enfermería. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

2Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Facultad de Ciencias de la Salud. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Citar como: Lepez CO, Eiguchi K. Managerial vision of the professional competencies of nursing graduates and their relationship with job placement. Data and Metadata. 2022; 1:28. https://doi.org/10.56294/dm202266

Enviado: 24-08-2022 Revisado: 02-10-2022 Aceptado: 16-11-2022 Publicado: 17-11-2022

Editor:

Prof. Dr. Javier González Argote ![]()

Nota: Artículo derivado de la tesis doctoral presentada para el Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales.

ABSTRACT

The problem of competency-based training necessarily implies understanding its conceptual nature, understood as the ability to use knowledge, skills and personal, social and methodological abilities in work or study situations and in professional and personal development. The foundations of professional practice emanate from nursing theories, the relevance of basic social values, educational preparation, motivation, autonomy, sense of commitment, sense of community and the code of ethics. A systematic review was carried out using PRISMA methodology, 687 references were found, and 63 articles were finally included. The proposal developed in reference to the training instances within the academic environment in the framework of the nursing degree program and, in particular, the competencies that are developed within the curriculum and the acquisition of knowledge required for the performance of the graduate in the labor scenarios of professional practice, in relation to the profile, demands and institutional needs in which the nursing degree graduates are inserted. The perspective of this article was analytical in nature, and in turn contributes knowledge in terms of intellectual production and consolidates a report that represents an advance in the visibility of the situations that arise within the nursing discipline in our local context.

Keywords: Competencies; Nursing; Nursing Education; Labor Market Insertion; Education-Employment Relationship.

RESUMEN

La problemática de la formación por competencias implica necesariamente comprender su naturaleza conceptual, entendiéndose como la facultad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Los fundamentos de la práctica profesional emanan de las teorías de enfermería, la pertinencia de los valores sociales básicos, la preparación educativa, la motivación, la autonomía, el sentido de compromiso, el sentido de comunidad y el código deontológico. Se realizó una revisión sistemática utilizando la metodología PRISMA, se encontraron 687 referencias, y se incluyeron finalmente 63 artículos. La propuesta desarrollada referente a las instancias formativas dentro del ámbito académico en el marco de la carrera de licenciatura en enfermería y en particular las competencias que se gestan en el seno de la malla curricular y la adquisición de saberes requeridos para el desempeño del graduado en los escenarios laborales de ejercicio profesional, en torno al perfil, exigencias y necesidades institucionales en las cuales se insertan los egresados de licenciatura en enfermería. La perspectiva de este artículo tuvo carácter analítico, y a su vez aporta conocimientos en términos de producción intelectual y consolidar un informe que represente un avance en la visibilidad de las situaciones que se suscitan en el seno de la disciplina de enfermería en nuestro contexto local.

Palabras clave: Competencias; Enfermería; Educación en Enfermería; Inserción Laboral; Relación Educación-Empleo.

INTRODUCCIÓN

Dentro de las características intelectuales se encuentran un conjunto de conocimientos en el que se fundamenta la práctica de la profesión. En cuanto a los elementos prácticos, Leddy & Pepper (1989) los definen como las “habilidades especializadas esenciales para el desempeño de una función profesional única”. En lo referido al servicio profesional a la sociedad, el desempeño debe ser con integridad y responsabilidad en la práctica ética. El ejercer la profesión con autonomía implica, por parte de los profesionales, responsabilidad de los propios actos, así como autodeterminación y autoreglamentación.(1)

Sin embargo, la actividad profesional requiere de un marco regulatorio, desde la dimensión jurídica en tanto a derechos, obligaciones, prohibiciones, régimen disciplinar de las personas habilitadas para ejercer la enfermería en el ámbito de incumbencia; como así también la existencia natural de la dimensión ética que oriente y sustente el cuidado humanizado desde la disciplina enfermera basada en su praxis autónoma y garantizada en función de los conocimientos teórico-prácticos necesarios para desempeñar las actividades declaradas en la vigente ley nacional del ejercicio de la enfermería, como profesión reconocida por el Ministerio de Salud(2) y como carrera científico-humanística por el Ministerio de Educación.(3)

De acuerdo al decreto reglamentario 2497/93 para el artículo 1° expresa: El ejercicio libre y autónomo de la enfermería queda reservado al nivel profesional establecido en el art. 3°, inciso a), pudiendo desarrollarse en gabinetes privados, en el domicilio de las personas, en locales, instituciones o establecimientos públicos o privados, y en todos aquellos ámbitos donde se autorice el desempeño de sus competencias, exigiéndose en todos los casos habilitación de los lugares y la pertinente autorización para ejercer.(4)

Actualmente una persona que gradúa de la carrera de enfermería y se encuentra debidamente titulado y registrado con matrícula habilitante puede ofrecer un servicio específico de acuerdo a los estándares de la práctica y sigue un código ético directriz. Los fundamentos de la práctica profesional emanan de las teorías de enfermería, la pertinencia de los valores sociales básicos, la preparación educativa, la motivación, la autonomía, el sentido de compromiso, el sentido de comunidad y el código deontológico.(5)

La enfermería en su trayecto histórico ha desarrollado filosofías y definiciones de sí misma, tal como la vigente en el Consejo Internacional de Enfermería: “La enfermería abarca los cuidados, autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los enfermos, discapacitados, y personas moribundas. Funciones esenciales de la enfermería son la defensa, el fomento de un entorno seguro, la investigación, la participación en la política de salud y en la gestión de los pacientes y los sistemas de salud, y la formación”.(6)

La pericia en enfermería es el resultado del conocimiento y la experiencia clínica. La pericia que se requiere para interpretar situaciones clínicas y tomar decisiones complejas es la esencia de los cuidados enfermeros y es la base para el avance de la práctica y el desarrollo de la ciencia enfermera. Las actividades de pensamiento crítico son esenciales para la enfermería.(7)

Los profesionales de enfermería desarrollan su actividad en el marco de sus propios modelos teóricos. Dichos modelos se caracterizan por los siguientes requisitos:(8)

1) Constituye un conjunto de suposiciones sobre un objeto o fenómeno.

2) El conjunto de suposiciones se estructura de tal forma que pone de manifiesto las propiedades del sistema, permitiendo la derivación de nuevas propiedades complementarias.

3) Su formulación se basa en analogías entre el objeto estudiado y otros sujetos distintos.

4) Cada modelo representa sólo una aproximación a la realidad, por lo que puede coexistir con otras hipótesis que intenten explicar el mismo fenómeno.

Al considerar a enfermería como una disciplina profesional que trabaja desde las estructuras de modelos teóricos, su conocimiento debe orientarse a dar sustento y respuesta a las necesidades de la práctica. Si los conocimientos que genera la disciplina no suplen las necesidades de la práctica no habrá un desarrollo coherente y que permita la evolución de la profesión. Sin embargo, la disciplina debe gobernar la práctica clínica en lugar de ser definida por ésta. Aunque al respecto la teórica Patricia Benner plantea lo contrario: la práctica es la esencia y de donde se genera la teoría.(9)

Es aquí donde se necesita tanto de la enfermera que crea la teoría como a la que se desempeña brindando directamente atención, ya que cada una desde su ámbito contribuye al desarrollo de enfermería.(9)

Ya que el profesional de enfermería se mueve en un campo del conocimiento que le es propio, el cual combina las dimensiones disciplinarias y de prestación de servicios, contextualizadas de acuerdo a una visión humanista de la realidad; esto significa que debemos profundizar en los análisis filosóficos (ontológicos), epistemológicos, metodológicos, y de aplicación práctica.(9)

Un aspecto a considerar aquí, es la confusión que se ha tenido entre disciplina profesional y práctica profesional, puesto que la disciplina hace referencia al conocimiento aplicado en una rama específica del saber, y la práctica, es el desempeño y la técnica, es decir el quehacer.(9)

La práctica soluciona problemas del aquí y el ahora del sujeto/os al cual atiende, mientras que la disciplina es más amplia porque complementa desde conocimientos que dan argumentos para el desempeño no sólo en el ámbito hospitalario, comunitario, gerencial, educativo e investigativo o en cualquier otro campo donde enfermería desarrolle ese conocimiento.(9)

La competencia profesional va más allá de lo que se requiere para dar cuidado de salud a un individuo, para la preparación de futuros practicantes y la conducción de investigación sistemática. La competencia comprende por parte del profesional el entender la sociedad con suficiente amplitud para que pueda colocar la práctica dentro de un contexto social y la necesidad de tener habilidades de liderazgo.(9)

En la Universidad Nacional de Colombia, Gómez Campo & Celis Giraldo (2005), postulan que el proceso de organización y definición curricular está determinado por cuatro importantes vectores de cambio.

En primer lugar, señalan que algunas tendencias en el mundo del trabajo afectan significativamente los criterios de definición y diseño curricular. La emergencia de la llamada sociedad del conocimiento y la información y la economía de los servicios, implica una creciente complejidad en la producción de bienes y servicios. Todos estos nuevos fenómenos en el mundo del trabajo cuestionan los criterios curriculares basados en supuestos de perfiles o desempeños ocupacionales específicos. Plantean además, la necesidad de nuevos criterios que conduzcan a revalorizar el papel y la importancia curricular de la formación de competencias generales aún en los programas de estudio más especializados.(10)

Asimismo, en el proceso de adquisición de competencias es clave considerar la formación de una personalidad integral, con sólidos conocimientos científicos y que aporten como activos constructores de la sociedad.(11)

Mientras que en Cuba, Horruitiner Silva (2006), considera la necesidad de comprender el reto de la transformación curricular como proceso complejo y supone la necesidad de caracterizar como un todo al currículo. Diferencia la expresión diseño curricular en tanto es solo una etapa, un momento de una instancia mucho más amplia, que es la transformación curricular. El autor prefiere utilizar este término, porque da una visión más clara y completa de la idea que se desea trasmitir. Entonces plantea que el proceso de cambio de currículos, pasa por diferentes etapas, cada una de las cuales caracteriza un aspecto, del proceso como un todo, las cuales en lo fundamental son: preparación, diseño, ejecución y evaluación.

Los autores postula que el proceso de transformación curricular se asume en base a una estrecha relación con la sociedad y supone determinar: las prioridades del desarrollo económico y social; las principales fuentes de empleo; los avances científicos y tecnológicos y los nexos con la actividad de postgrado.(12)

Diversos estudios a nivel mundial han intentado aproximar la formación del personal de salud al desarrollo social e institucional sin obtener mayores progresos. Desde la responsabilidad de las universidades en el proceso de desarrollo institucional surgen ideas y mecanismos nuevos, para desencadenar cambios en la denominada integración docente-asistencial. Algunas innovaciones que se consideran importantes son que al ingresar los estudiantes al hospital deben recibir inducción sobre la estructura organizativa y funcional de la institución, la población a servir con sus características demográficas, epidemiológicas, económicas, sociales y culturales; además de adiestramiento referentes a procesos administrativos y potenciar el desempeño de sus competencias profesionales en los servicios, entre otros.(13)

La administración de personal es el conjunto de políticas, normas y procedimientos que se llevan a cabo en una institución de salud, de modo que permiten la selección, el reclutamiento, la disciplina, el entrenamiento y bienestar de las personas que trabajan dentro de una organización y asignaciones que permiten cumplir con los objetivos de la institución. En general se requiere en tal proceso que el aspirante de ingreso a la institución cuente con destrezas, habilidades y conocimientos técnicos que varían de complejidad deacuerdo con la tarea que desempeñe.(14)

Siendo importante atravesar una serie de fases para ser considerado un nuevo ingreso a la institución: determinación de necesidades de trabajo desde un perfil particular, fuentes de reclutamiento, divulgación, selección propiamente dicha y contratación e inducción en la cual se evalúan destrezas y habilidades que representan la competencia en la ejecución de una actividad o tarea específica y el comportamiento durante el desarrollo de esta.

“El egresado de enfermería ingresa al servicio con un cúmulo de conocimientos teóricos, aunque obviamente con una importante carencia de habilidad para el desempeño de las distintas técnicas y procedimientos. Al transcurrir los años vemos que nuestro nuevo enfermero, lejos de optimizar su nivel de conocimientos teóricos, ha cambiado”.(15)

En un estudio realizado en España demuestra que existe “una actividad asistencial alejada de la metodología de trabajo específica de la profesión: el proceso de atención de enfermería. Los enfermeros siguen organizando el trabajo por tareas y no utilizan el diagnóstico enfermero ni trabajan con sus pacientes en base a un plan de cuidados”.(16)

“Se contribuye a perpetuar esta situación cuando los estudiantes finalizan sus estudios y se incorporan al mundo laboral, al resultarles difícil poner en práctica los modelos de enfermería y la metodología de trabajo aprendidas, así y con bastante rapidez, se adaptan al sistema de funcionamiento asistencial, bien porque es “más fácil”, bien porque tienen que romper hábitos ajenos muy arraigados o bien porque no encuentran las adecuadas condiciones de trabajo para ponerlos en práctica”.(17)

En este sentido, la problemática de la formación por competencias implica necesariamente comprender su naturaleza conceptual, entendiéndose como la facultad para utilizar conocimientos, destrezas y habilidades personales, sociales y metodológicas, en situaciones de trabajo o estudio y en el desarrollo profesional y personal. Se clasifican en competencias básicas, transversales y laborales específicas. Sus dimensiones son: saber conocer, saber hacer y saber ser. En suma, es definido con el proceso de diseño curricular y se constituye en el conjunto de condiciones de ingreso y salida del proceso de formación, sujeto a aplicar estrategias metodológicas para desarrollar unas competencias expresadas en unos contenidos, que en sí mismo el programa se traduce en un título en el marco de la formación titulada o académica.

Es entonces esta la instancia de concertar la concepción teórica de inserción en el mercado laboral-profesional. Entendiéndose como un proceso integral que está determinado multifactorialmente, abarcando las características de las personas y las oportunidades que ofrece el mercado de trabajo en cualquier sector o rubro de la economía, basado en la relación de empleabilidad y ocupabilidad, es decir entre la probabilidad de ingreso al ámbito de trabajo y las posibilidades del conjunto de ofertas de empleo disponibles en cada contexto geopolítico. Es al mismo tiempo el momento de toma de decisión para entrar a la vida activa y al encuentro con el desempeño personal y colectivo, como parte de un proyecto paulatino.

Históricamente, el enfoque basado en el contenido-materia es el que ha prevalecido en los sistemas educativos; siendo un hito desde la década de 1970, de esta lógica de contenido o materia a un enfoque de pedagogía basada en objetivos, cuya preocupación es la operatividad; en lugar de escribir los programas conforme a lo que debía enseñar el docente, la pedagogía basada en objetivos propuso preparar los programas de acuerdo a lo que el alumno tenía que dominar, a partir de una división en objetivos operativos.(17)

Actualmente, los sistemas educativos se compaginan para que las competencias constituyan el núcleo de los currículos. A pesar de ello, la noción de competencia está lejos de estar totalmente estabilizada: se entiende de muchas maneras diferentes y se traduce a través de una serie de variaciones en los currículos.(17)

Las transformaciones que hay que realizar sugieren la necesidad de desarrollar una serie de competencias básicas en todos los alumnos cuya cantidad y calidad sean suficientes para asegurar su inclusión en el tejido socioeconómico y su potencial para hacer frente al cambio.(17)

MÉTODOS

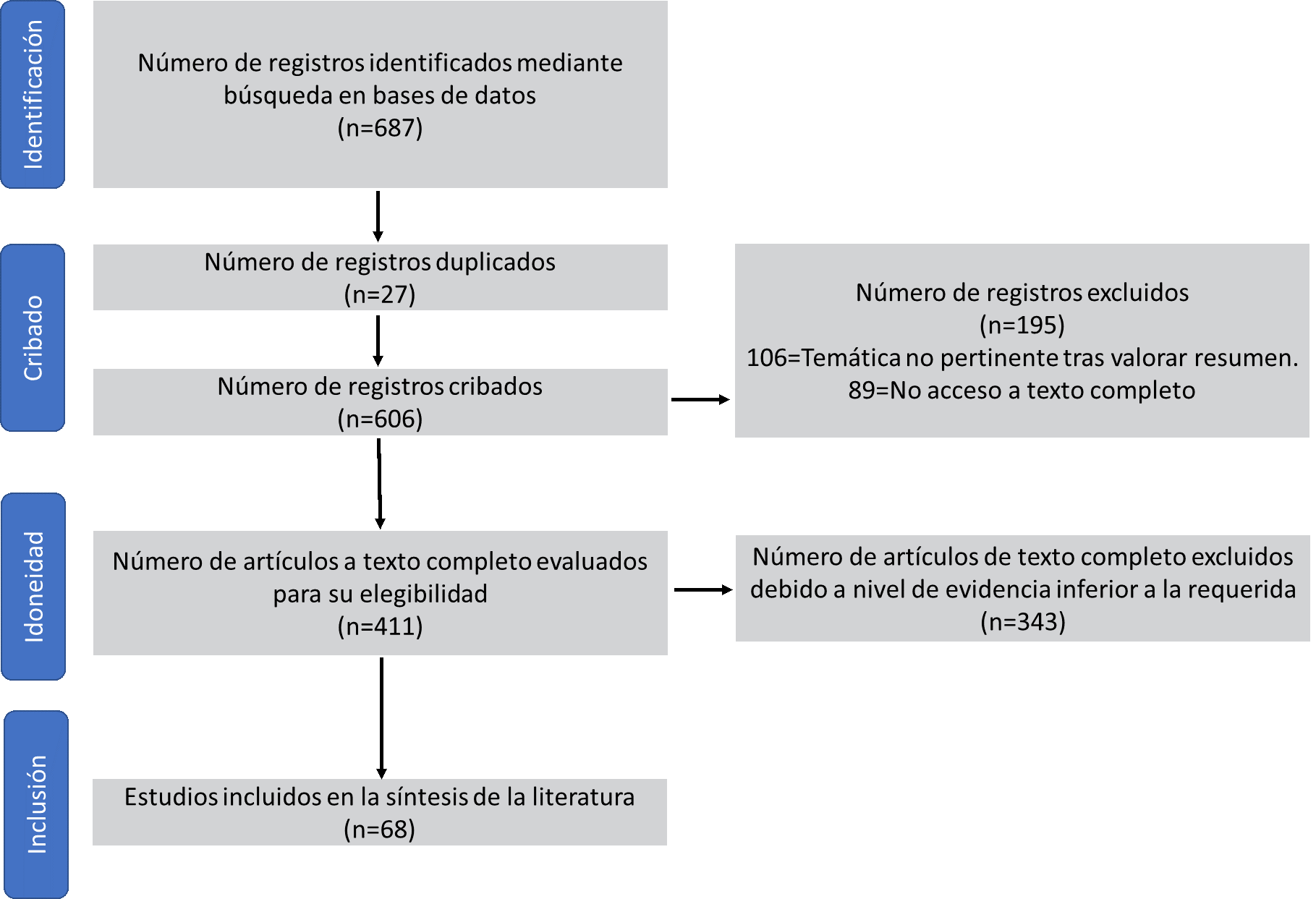

Se realizó una revisión sistemática, para ello se utilizó la metodología de scoping review. Se utilizó la metodología PRISMA, para el proceso de búsqueda y selección de artículos según los criterios de inclusión.(18)

Se consultaron las bases de datos de PubMed, Education Resources Information Center (ERIC), ScienceDirect, SAGE, Web of Science, OvidSP, Scientific Electronic Library Online (SciELO), American Psychological Association (PsycINFO), Journals-Wiley Online Library, Dialnet, Redalyc e Imbiomed, y se complementó con una búsqueda de referencias de las referencias. La estrategia de búsqueda se diseñó con las palabras clave a través de los descriptores de ciencias de la salud (DeCS) y Medical Subject Headings (MeSH).

La estrategia de búsqueda se realizó con la siguiente ecuación de búsqueda utilizando los operadores booleanos, ajustada de acuerdo con las diferentes bases de datos: competencias OR competencias profesionales AND inserción laboral AND enfermería.

Como criterios de inclusión para la literatura se seleccionaron sólo estudios sobre competencias profesionales e inserción laboral que incluyeran en su muestra a personal de enfermería, la búsqueda no estuvo limitada a algún tiempo en específico, seleccionando referencias en español, inglés o portugués, reportes de investigación cuantitativa y cualitativa.

Para la selección de las referencias se establecieron como criterios de inclusión por título; que contuviera dos o más de las palabras claves, sus sinónimos, términos relaciones o formas alternativas de escritura. Por resumen; que cumpla con los criterios de selección del título y además contenga los términos especializados. Por texto completo; que evalúen las competencias profesionales e inserción laboral que incluyeran al personal de enfermería o específicos del área de enfermería, los artículos que no cumplen con el objetivo de la revisión son eliminados.

La extracción de los datos relevantes para la revisión bibliográfica se llevó a cabo con la sistematización de estas en una matriz, que constaba de cuatro apartados: autor/año, objetivo, metodología y resultados.

RESULTADOS

Se encontraron 687 referencias, de las que se eliminaron 494 por no ser artículos empíricos, no abordar el objetivo de la revisión o no contar con el texto completo. Se incluyeron finalmente 193 artículos (Figura 1).

Figura 1. Proceso de selección de artículos para según el flujograma PRISMA

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Formación académica y paradigmas en Enfermería

En la relación de los paradigmas de la modernidad y posmodernidad y el proceso de cuidar en enfermería, Barbosa et al.(19) señalan que nuevos conceptos y formas de pensar influyen en la comprensión del conocimiento y del proceso de trabajo en salud, percibiendo que las distintas tendencias epistemológicas traen implicaciones para la enfermería y sugieren diversas formas de actuar dentro de esta área.

Considerado el hito histórico donde se constituyó como profesión a mediados del siglo XIX, fruto del trabajo de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna o científica. Instituida en plena vigencia del paradigma positivista, de la ascensión de la industria, del capitalismo y del modelo hospitalario fue influenciada en su saber y práctica por tal escenario. En ese contexto, la competencia en el cuidado en enfermería se basaba en la habilidad manual, la rapidez y la perfección en la ejecución de los procedimientos. Así, el cuidado dejaba de tener como centro al paciente para centrarse en la tarea.(19)

No obstante, en el marco del advenimiento de los procesos y paradigmas del postmodernismo se concibe que el cuidar pasa a ser contextual, relacional y existencial, construido entre el ser que cuida y el ser que es cuidado; integra emoción, intuición, creatividad, conocimiento y técnica. En este sentido, los profesionales de enfermería han sido provocados a discutir el cuidado en sus múltiples dimensiones, extrapolando la competencia técnica, asumiendo que es una ciencia humana que no puede estar limitada al uso del conocimiento de las ciencias naturales, la enfermería se ha desarrollado en una estructura particular de referencia.(19)

A partir de la década de los 50, buscando articular en un cuerpo de conocimientos específicos la descripción del cuidado prestado, algunas enfermeras iniciaron la teorización del saber originado de la práctica. Estas diferentes propuestas teóricas desarrolladas posibilitaron nuevas formas de ver y pensar los fenómenos involucrados en la práctica, enfocando esencialmente el paciente y el cuidado, dentro del ambiente y las relaciones entre el ser cuidado y el cuidador, además del proceso de salud-enfermedad; esas teorías posibilitaron el desarrollo del pensamiento crítico, desencadenando cambios que llevaron el cuidado a centrarse en lo humano, poseedor de necesidades biológicas, psicológicas, sociales y espirituales.(19)

En este sentido la enfermería tiene el desafío de configurarse dentro de estos nuevos paradigmas, ya que la problematización de tales conocimientos debe de salir de la academia y ganar los espacios donde el cuidado es realizado. Así, hay que considerar otro padrón de conocimiento, el socio político, que nos permite visualizar la enfermería en el mundo social, político y económico por medio de una postura crítica sobre el contexto de nuestra práctica, en favor del desarrollo de la salud y de la profesión, liberando al cuidado de las limitaciones impuestas por el modelo clínico. Igualmente, la enfermería debe buscar nuevas metodologías capaces de ayudarla en la construcción de concepciones de cuidar más humanas, integrales y éticas. Donde las nuevas ideas y conceptos cambiaron la manera de pensar y actuar y como resultado de la manera de aplicar los conocimientos en el proceso de trabajo, en salud y en enfermería.(19)

En el marco de los programas oficiales de posgrado en universidades españolas, surge con ahínco el término “ciencias de la enfermería” tomando sentido en el discurso académico e impactando en las denominaciones de los programas de másters o doctorados en ciencias de la enfermería.(20)

Surgiendo el interrogante al respecto de que se entiende por ciencias de la enfermería. Desde la perspectiva histórica, el desarrollo de la ciencia depende de un conjunto de valores y creencias a los que se les ha denominado “paradigma, marco de referencia o cosmovisión”.(20)

En 1962, Kuhn, autor de La estructura de las revoluciones científicas introdujo la noción de “paradigma”. Un paradigma es una concepción o visión del mundo, o de una de sus partes.(20,21)

Según Levy (1994), el paradigma representa la idea de la existencia de un marco conceptual general que manifiesta un conjunto de creencias y de valores o constructos ideológicos y que dan a un grupo o disciplina la posibilidad de identificar, estructurar, interpretar y solucionar problemas bien definidos y particulares.(20,23)

Por su parte Gagnon et et al.(21) proponen la existencia de un “núcleo duro” de representaciones y de principios fundamentales que determinan y guían las investigaciones.

La idea de “paradigma” de Kuhn y la de “núcleo duro” de Lakatos, implica que el desarrollo científico depende de un conjunto de valores, creencias, principios y representaciones, que guían el desarrollo del conocimiento.

En referencia a la idea sostenida por Kuhn, la aparición de fenómenos nuevos no es algo previo a una revolución científica y al cambio de paradigma que deriva de ello, sino que la evolución paradigmática conlleva una evolución de la concepción del fenómeno y al mismo tiempo, la evolución de esta concepción de los fenómenos conlleva una evolución del paradigma existente y así consecutivamente.

A este respecto las ciencias de la enfermería pueden y deben beneficiarse de una orientación multiparadigmática para la adquisición de su conocimiento.

Parse(24) define la ciencia como “la explicación teórica del sujeto de interés y el proceso metodológico a través del cual se desarrollan los conocimientos de una disciplina; así, la ciencia es proceso y es producto”.

En la misma línea, McEwen(25) sostiene que “la ciencia es ambos: producto y proceso”. Sin embargo, otros autores consideran la ciencia únicamente como un producto.

Por ejemplo, a partir de esta perspectiva Burns(26) definen la ciencia como “un cuerpo coherente de conocimientos de una disciplina, compuesto por los descubrimientos de la investigación”. Tanto unos como otros están de acuerdo en afirmar que la ciencia está formada por conocimientos y que los conocimientos se adquieren a través de la investigación.

Así, Gortner(27) sostiene que la ciencia es “el conjunto de conocimientos sobre el universo y sus manifestaciones” y que debe diferenciarse del proceso de la investigación, que es “la herramienta de la ciencia”.

En efecto, a menudo la ciencia es presentada en términos de verdad, de universalidad y de objetividad.

El término “ciencias de la enfermería” comenzó a utilizarse en los escritos americanos a finales de los años cincuenta.(28) Desde entonces, se ha pedido con insistencia a las enfermeras que se esfuercen en desarrollar un cuerpo propio de conocimientos que formen las ciencias de la enfermería,(29,30) o lo que es lo mismo, que se esfuercen en realizar “investigación enfermera”.

Si de forma simple se puede definir la ciencia como un conjunto de conocimientos, las ciencias de la enfermería serán, tal y como las define Goulet(31) “el conjunto de conocimientos propios a la disciplina enfermera”. Estos autores conciben la enfermería como una disciplina, constituida por 2 elementos principales: la profesión enfermera y las ciencias de la enfermería. La disciplina enfermera debe poseer una ciencia única, es decir, una base de conocimientos propios que la diferencie de las otras disciplinas.(20) Por un lado, algunos autores consideran que es esencial determinar cuál es la esencia de la disciplina enfermera. En esta línea Reed(32) defienden que es imperativo que se den respuestas a las preguntas ontológicas de la disciplina.

Sin estos elementos es imposible determinar la naturaleza sustancial y el objeto de los conocimientos de las ciencias de la enfermería.(20)

Según Parse(33) el cuestionamiento continuado de la esencia de la disciplina enfermera ha provocado el agotamiento, la fatiga y el aburrimiento de las enfermeras.

Rodríguez(20) sostiene firmemente que debe haber una esencia, una sustancia, que oriente el desarrollo del conocimiento de las disciplinas en general y de las ciencias de la enfermería en particular, definiendo qué conocimientos desarrollarán las enfermeras. Sin ninguna duda, la función esencial de la enfermera es, tal y como lo mantienen varios autores, cuidar. La disciplina enfermera posee un centro de interés propio, a través del cual se desarrollan los conocimientos únicos que la diferencian de otras disciplinas y este centro de interés son los cuidados de enfermería. A este respecto hay que decir que distintos autores de la disciplina enfermera han presentado su propia determinación y denominación de las corrientes paradigmáticas que han guiado el desarrollo de las ciencias de la enfermería.

Newman(34) por su parte plantea la presencia de 3 visiones del mundo o paradigmas: el de la categorización, el de la integración y el de la transformación.

En otro sentido Rodríguez(20) concibe también la presencia de 3 paradigmas, que denomina el de la reacción, el de la interacción recíproca y el de la acción simultánea.

Finalmente, según Parse(33) son 2 los paradigmas que han guiado la disciplina enfermera a través de los tiempos: el de la totalidad y el de la simultaneidad.

Ahora bien, aunque los autores hayan utilizado nomenclaturas diferentes, estas clasificaciones tienen un punto de anclaje común. Estas convergen en que la ciencia enfermera concibe los fenómenos como contextuales y variables, los elementos como múltiples y la relación entre ellos como circular e interactiva y la percepción de los fenómenos como únicos, complejos y globales y los elementos como elementos en interacción continua, reciproca y simultánea 20.

Así, es posible concebir los cuidados de enfermería como una actividad que persigue la eliminación de problemas y la compensación de déficit e incapacidades y, todo ello, por medio de una orientación clara, consistente en “hacer por”, que muestra a la enfermera como “experta”. Por otro lado, los cuidados de enfermería pueden ser concebidos como una relación de ayuda, relación que tiene en cuenta la percepción propia de la persona y su globalidad, todo ello por medio de una orientación consistente en “actuar con”. Finalmente, se puede sostener que los cuidados de enfermería son, ante todo, una relación con el otro, relación que consiste en acompañar a la persona a través de sus experiencias de salud. Según esta perspectiva, los seres humanos se consideran como intrínsicamente activos e innovadores, y los cuidados son vistos como un proceso relacional que tiene en cuenta las concepciones contextuales y transformacionales.(20,35)

De acuerdo a la idea de Reed(32), los cuidados de enfermería son un proceso inherente de bienestar. Esto significa que los cuidados de enfermería conllevan un proceso que favorece el desarrollo, el progreso y la ayuda, y mediante el cual se proporciona bienestar. Además, este proceso se caracteriza por manifestaciones de complejidad y de integración. Según esta perspectiva, los cuidados enfermeros se pueden definir por al menos 3 características: la complejidad, la integración y el bienestar.

Esta complejidad que caracteriza el objeto de estudio de la disciplina enfermera, implica una perspectiva multiparadigmática en el desarrollo de los conocimientos de enfermería, en el desarrollo de la investigación enfermera. Dando sentido a la existencia de unas ciencias de enfermería constituidas en el seno de una multiplicidad paradigmática. En efecto los conocimientos enfermeros deben ser desarrollados en una coexistencia paradigmática que refleje la riqueza y la complejidad de los cuidados de enfermería.(35)

En esta misma línea, Parse(33) sostiene que ningún paradigma es superior a los otros y que la disciplina enfermera requiere de más de una única visión del fenómeno estudiado.

Igualmente, Gortner(37) afirma que “ninguna visión del mundo debería tener supremacía en nuestra sintaxis (sintaxis tal y como la definen Reed(36), es decir “la metodología de investigación y los criterios utilizados para, dentro de una disciplina, aceptar como verdaderas un conjunto de proposiciones”); antes, se debería considerar las consecuencias de una visión particular del mundo para el desarrollo de la teoría enfermera”.

Reed(36) hacen una distinción entre las disciplinas teóricas y las disciplinas profesionales. Según estos autores, el principal objetivo de las disciplinas teóricas es conocer y sus teorías son, por naturaleza, descriptivas. Por otro lado, las disciplinas profesionales se orientan hacia objetivos eminentemente prácticos y pueden generar tanto teorías descriptivas como teorías prescriptivas. Es decir, las disciplinas profesionales exigen que para “conocer” y “practicar” se utilicen tanto teorías descriptivas como teorías prescriptivas. Así, la investigación dentro de la disciplina enfermera no persigue el conocer por el simple hecho de conocer. Las ciencias de la enfermería son ciencias eminentemente prácticas, que “aplican” sus conocimientos al terreno de la práctica, con el fin de mejorar la práctica de los profesionales de la enfermería.

A partir de una perspectiva de disciplina enfermera como disciplina profesional, la profesión enfermera y las ciencias de la enfermería serán 2 constituyentes interrelacionados, en el sentido de que esos 2 elementos tienen intercambios recíprocos, ya que los conocimientos de las ciencias de la enfermería permiten orientar las actividades profesionales de la enfermera y, al mismo tiempo, el ejercicio profesional de las enfermeras permite verificar la credibilidad de estos conocimientos. En efecto “lo que las enfermeras hacen se basa en lo que las enfermeras conocen”.(20,29)

Bishop(38) utilizan el concepto de “espiral hermenéutica” con el fin de explicar la relación entre la teoría enfermera y la práctica enfermera. Según estos autores, la práctica de los cuidados requiere de una relación constante entre la teoría y la práctica, así como entre la práctica y la vida diaria de los pacientes.

En esta misma línea, Strasser(39) sostiene que hay que comenzar con las interpretaciones de la experiencia práctica, utilizar posteriormente las explicaciones teóricas con el fin de comprender mejor esa experiencia práctica y, finalmente, emplear esta comprensión para mejorar la práctica.

No obstante, cabe señalar que las ciencias de la enfermería no proporcionan a la práctica enfermera la totalidad de los conocimientos que se necesitan. En la práctica, las enfermeras utilizan conocimientos desarrollados en el seno de otras disciplinas. Las disciplinas no son completamente independientes las unas de las otras. No se pueden ignorar los conocimientos de las otras disciplinas y esta interrelación se hace mucho más evidente en el ámbito de la práctica.(20)

Continuando con el análisis crítico y la asociación entre la teoría y la práctica, en analogía a la formación por competencias y la inserción laboral de egresados de licenciatura en enfermería, cuyo desempeño profesional se configura en virtud de la integración teórica de las competencias obtenidas en la formación y el desenvolvimiento en la práctica laboral.

Hernández(40), pone de manifiesto que la relación que existe entre la salud y la educación se da a partir de las cuestiones fundamentales que conciernen a la formación de profesionales competentes con su profesión, proyectadas a que sean capaces de resolver los problemas desde la práctica. Tomando como referencia el paradigma del tutor en enfermería, desde los puntos principales han sido tratados en este aspecto: la función educativa-orientadora del tutor de enfermería, la cual se expresa en la intencionalidad de formar y desarrollar capacidades integrales a partir del saber ser, con la presentación, análisis y tratamiento de situaciones de salud con enfoque partidista y rigor científico, que incentive la ampliación de recursos intelectuales, actitudes y valores propios de la profesión, en particular las motivaciones y orientación vocacional de cada estudiante tutoriado, en un clima de confianza, respeto, cortesía, crítica constructiva y ayuda mutua en atención a las problemáticas que se presenten.

En el contexto de los acontecimientos históricos y cambios socioculturales, la enfermería ha evolucionado en estos últimos siglos. Estos cambios han ido asociados al desarrollo de leyes que fortalecen la labor y autonomía de la profesión, y por la incorporación de especialidades de enfermería y posgrados en el ámbito académico universitario.(41)

Según Cadaya(42), estos cambios en la enfermería se plasman en tres ámbitos:

a) En la forma de pensar, ya que deja de centrarse en la curación de la enfermedad para cuidar la salud de las personas y su entorno.

b) En la forma de actuar, ya que no se limita en ejercer su función asistencial, sino que desarrolla otros ámbitos de actuación con autonomía y responsabilidad propia, desprendiéndose del carácter subordinado y dependiente.

c) En la forma de comunicarse, ya que emplea la metodología científica en los cuidados y aplica la investigación para fortalecer la ciencia y el cuerpo de conocimientos propios de la disciplina.

Sobre la base de estos planteamientos se postula que la formación de pregrado debiese apuntar al desarrollo de competencias que permitan desplegar el cuidado holístico de las personas. Y que en base a la nueva revolución paradigmática de la enfermería es relevante que, desde la misma disciplina, así como desde la academia, se comience a entrever el cuidado, resaltando el imperativo social y transformador de la profesión.

La formación del profesional de enfermería es amplia y diversa. Por esta razón, las Escuelas de Enfermería estructuran sus mallas curriculares basadas en fundamentos científicos y en el abordaje más extenso de la disciplina de Enfermería, con el objetivo final de formar profesionales con una sólida preparación en las áreas biológicas y sociales, y un fuerte compromiso con los principios éticos.(43,44)

El Saber Práctico según Heidegger lo define como el saber que se obtiene de una situación, donde se comparten habilidades, hábitos y conocimientos, y que se obtienen más bien en las experiencias laborales de los enfermeros asistenciales. Mientras que el saber teórico sirve para que el individuo asimile un determinado conocimiento y establezca relaciones que le permitan comprender diferentes sucesos.(44,45,46)

De este modo se inicia la alianza entre ambos conocimientos, el teórico y el práctico. Estas estructuras metodológicas favorecen la capacidad crítica del alumno durante su proceso de aprendizaje, preparándolos creativamente en áreas técnicas y humanas, obteniendo como resultado la entrega de cuidados profesionales a cada individuo y comunidad.(48,49)

La adquisición de ambos conocimientos recién comienza con los estudios formales, una vez que ya se es profesional, la sensación de no tener la habilidad técnica o el conocimiento teórico para resolver determinados problemas permanece. La especialización en un área específica o el trabajar en un determinado lugar por un tiempo determinado, le permiten al profesional de enfermería desarrollar seguridad en la toma de decisiones asistenciales.

En este contexto, Patricia Benner, enfermera norteamericana, estudió la práctica de la enfermería clínica, con el fin de describir el conocimiento que sustentaba dicha práctica. Para esto utilizó "El modelo de adquisición y desarrollo de habilidades y competencias" de los hermanos Dreyfus.(45,50,51)

Los hermanos Hubert Dreyfus (filosofo) y Stuart Dreyfus (matemático) desarrollaron este modelo, estudiando a jugadores de ajedrez, pilotos de la fuerza aérea y conductores de tanques de la armada (1977-1982). Benner aplica este modelo a la realidad de enfermería bajo la supervisión de sus creadores. Publica sus resultados en 1984 en su teoría de enfermería denominada "De principiante a Experto: excelencia y dominio de la práctica de enfermería clínica".(50,51)

El proceso de formación profesional es considerado como una relación entre profesor y estudiante, en el cual ambos enseñan y aprenden enriqueciéndose mutuamente, este aprendizaje es basado en las experiencias de cada uno. Ya que en la práctica diaria se perciben emociones, comportamientos éticos y sociales del cuidado que son tan importantes como la técnica y la teoría.(52)

Benner señala que, a medida que el profesional adquiere esta experiencia, el conocimiento clínico se convierte en una mezcla de conocimiento práctico y teórico. En sus estudios observó, que la adquisición de habilidades basada en la experiencia es más segura y rápida cuando se produce a partir de una base educativa sólida y que dependiendo en qué etapa se encuentre el profesional se crearán diversas estrategias de aprendizaje. Los hermanos Dreyfus clasifican las etapas de este aprendizaje práctico en orden creciente, esta estructura es mantenida por Benner. Las cuales son: principiante, principiante avanzado, competente, eficiente y experto.(43,49)

Es importante que las bases dadas por la formación teórica sean sólidas, de esta manera la observación de modelos permite el discernimiento en el aprendiz. Por lo tanto, involucrar a la educación es un pilar fundamental; sin embargo, esta formación debe ser dirigida a las bases del cuidado de enfermería con énfasis en lo práctico.

Cuando el saber práctico logra encauzar el cuidado humanizado, en etapas superiores según Benner, se produce sentimientos motivadores en el profesional enfocados en la capacitación y en la búsqueda de nuevas ideas para su quehacer, de esta forma genera una evolución en el conocimiento, lo integra con el saber teórico, desde esta visión, la formación de profesionales expertos a través de la experiencia está ligada a la toma de decisiones clínicas y éticas, y a las consecuencias que conlleva dichas decisiones.(43,53)

Bandura, en su teoría del aprendizaje social refuerza su interés por el aprendizaje observacional, a través del cual ha demostrado que los seres humanos adquieren conductas nuevas sin un refuerzo, incluso hasta cuando carecen de la oportunidad para aplicar el conocimiento. El único requisito para el aprendizaje puede ser que la persona observe a otro individuo, o modelo, y lleve a cabo una determinada conducta.(43,54,55)

Esta teoría atribuye un papel central a los procesos cognitivos en la que el individuo puede observar a los demás y el medio ambiente, reflexionar sobre qué hacer, en combinación con sus propios pensamientos y conductas. Es misión de los formadores, que los profesionales o estudiantes aprendan a procesar la información de manera eficaz, reflexionar sobre sus propias experiencias, y obtener confianza en su capacidad para dirigir su propio aprendizaje y superar retos. Deben fomentar la toma de decisiones, la creación de estrategias, y la capacidad de resolver problemas de forma independiente.(55)

Una combinación perfecta pareciera ser la forma como estos dos autores teóricos ven por un lado el aprendizaje y por otro la enseñanza. En el quehacer de enfermería, el proceso cognitivo del estudiante lo realiza esencialmente en la observación de los enfermeros clínicos y sus docentes. Por cuanto el modelaje ocurre especialmente en los últimos niveles de formación cuando el estudiante asiste a los campos clínicos a desarrollar su práctica profesional o internado y en el caso de Benner, no solo los estudiantes pueden ser principiantes, sino también profesionales que se integren a nuevos quehaceres que comúnmente no realizaban.(43)

El profesional de enfermería se forma con bases teóricas solidas que aplica en la práctica, guiado por docentes o pares que orientan este proceso. De esta manera la excelencia profesional se obtiene cuando en cada etapa de adquisición de competencias señalada por Benner intervienen profesores y guías clínicos calificados con fuertes conocimientos teóricos, clínicos y humanos.

Pero es importante que el aprendiz tenga la capacidad de integrar todos estos tipos de saberes, y de esa manera poder desempeñarse destacadamente. Los programas académicos deben reforzar ambas áreas del saber y los profesionales clínicos deben renovar sus conocimientos teóricos e integrarlos a sus experiencias, considerando que son modelos a seguir por futuras generaciones de profesionales. De esta manera el conocimiento se transforma en un proceso continuo en que cada integrante aporta a un conocimiento global para la enfermería. Fortalecer los procesos de orientación de nuevos profesionales a las áreas clínicas y la evaluación de sus logros profesionales con refuerzo positivo fomentará la creación de nuevo conocimiento.(43)

La experiencia provee al profesional de las condiciones para sensibilizarse hacia aspectos más humanos y comprender el significado que para el paciente conlleva su interacción con él.(56)

La enfermera que desarrolla su labor en el área asistencial, cada vez que afronta una situación realiza un aprendizaje que puede generarse por elementos de trasformación o por repetición creando habilidades y destrezas que solo son propias de la práctica clínica. La enfermera debe crear un ambiente de organización, con la finalidad de ejercer una práctica clínica en plenitud y con éxito, ejecutando su función de líder.(53,57,58)

En el área de enfermería y de la salud en general, se requiere gran capacidad cognitiva, de resolución de problemas, pero fundamentalmente para relacionarse con otras personas; la enfermera se ve como un individuo que debe poseer grandes capacidades para pensar y habilidad para realizar actividades y conducta ética que forma parte fundamental de la competencia “el saber ser”.(57,59,60)

En este contexto, el proceso de formación de enfermería implica varias fases ya que debe estar basado en el desarrollo de diferentes competencias que constituyen la base fundamental para generar un excelente profesional de enfermería; la formación debe ser integral puesto que se educa para realizar tareas específicas y desarrollar las competencias en el sujeto cuidador desde el ser, el saber y saber hacer.(57,61)

Todas son importantes y dependiendo de la situación de enfermería se deben poner en práctica unas más que otras e independientemente de la actividad siempre deben estar presentes en cualquier acción que realiza la enfermera. La formación en enfermería permite crear bases sólidas para el desempeño del profesional, es un proceso de maduración que aspira a promover el avance del ser humano hacia una vida personal social, cognitiva, creativa, constructiva y productiva.(57,61)

La práctica clínica supone tanto habilidades como conocimientos que deben ser puestos en práctica para la prestación de cuidados de calidad que serán evaluados según la satisfacción del paciente y que la enfermera debe saber relacionar en el momento del actuar pues es trabajar con lo aprendido en el pregrado, es decir, con conocimiento científico al cual se suma la destreza que debe tener para ejecutar la acción en sí. La práctica clínica señala fundamentalmente algunos componentes a los cuales la enfermera le apunta; el primero es la persona o paciente quien justifica el porqué de la profesión, el segundo la esencia del ser de enfermería, que son los cuidados brindados con excelente calidad ya sea preventivo, curativo o paliativo dependiendo del tipo de paciente.(57,63)

Según Nelson(64), quien cita la teoría propuesta por los hermanos Dreyfus en torno a la experticia y la moral, en la cual los seres humanos no solo acuden en la vida diaria a principios para enfrentar situaciones morales dilemáticas, también se apoyan en el conocimiento de una gran cantidad de ejemplos acumulados a partir de la experiencia y con los cuales fijan un determinado curso de acción. Esta es una de las principales fuentes teóricas de Benner.

En el modelo denominado “Adquisición y desarrollo de habilidades y competencias” los hermanos Dreyfus desarrollaron su método a partir del estudio de la actuación de pilotos en situación de emergencia y de jugadores de ajedrez, para identificar el grado de destreza de los mismos.(57,65)

Observaron los niveles en la adquisición de habilidades y cómo las personas aprenden, con base en ello han ofrecido un modelo de experiencia sobre cómo un individuo adquiere experticia progresivamente y lo describen en la siguiente clasificación:(65)

• Principiante: se utiliza la experiencia específica.

• Principiante avanzado: se utiliza el pensamiento analítico basado en normas de la institución.

• Competente: el estudiante percibe que toda la formación es importante.

• Eficiente: se pasa de ser un observador externo a tener una posición de implicación total.

• Experto: valora los resultados de la situación.

Los orientadores del aprendizaje en enfermería requieren estar preparados en lo disciplinar, lo profesional y en pedagogía, simultáneamente, su práctica debe estar basada en la evidencia, con éstas características los educadores del futuro son eficaces y tienen las competencias necesarias para facilitar el aprendizaje en un entorno cada vez más complejo de cuidado de la salud, guiar a los estudiantes a su nivel más alto de pensamiento independiente y de competencia puede lograrse mejor a través de los métodos de enseñanza que estimulan el pensamiento, hacen hincapié en la resolución de problemas y afectan a la motivación para aprender.(66,67,68)

Hernández Sánchez et al.(69) observan que en la formación disciplinar el conocimiento llevado a la práctica es el eje fundamental para el desarrollo de habilidades y destrezas del profesional de enfermería, en concordancia con lo planteado por Landeros(70) quien “determinó que la ciencia enfermera se nutre de cuatro fuentes o patrones básicos de conocimiento: empírico, ético, personal y estético”. El conocimiento empírico representa a la ciencia entendida de forma tradicional que suele aparecer en forma de principios, leyes y teorías de aplicación general. El patrón ético se relaciona con los deberes, valores y derechos que rigen la práctica. El conocimiento personal hace referencia a la construcción del “yo” en relación con el “otro” y se forja en el entorno de la experiencia interactiva con los demás. Por último, el patrón de conocimiento estético está representado por el significado subjetivo de las acciones, comportamientos, actitudes e interacciones del profesional de enfermería en su relación de ayuda al paciente”. Landeros(70), expresa que, mediante el desarrollo de los patrones del conocimiento, logra crear una visión amplia frente al individuo como ser integral.

En el ámbito clínico se protagoniza un papel en el que se cuida la salud de un ser humano que lo necesita. Allí el profesional de enfermería demuestra que tan competente es al brindar un cuidado integral a la persona hospitalizada. Se debe ser estricto en cuanto al conocimiento científico de las intervenciones y su respectiva justificación, puesto que se enfrentan situaciones que requieren del saber inmediato y que serán de vital importancia manejarlas adecuadamente para mejorar la condición o el estado de salud en que se encuentra el paciente; esto genera un estrés que al ser controlado de manera asertiva permitirá llegar a la “expertise” de la que habla Benner en cuanto a la práctica en enfermería.(71,72)

Generalmente los recién graduados, aún teniendo las bases teóricas, no tienen las capacidades suficientes para desafiar una situación que amerite el actuar rápido y responsable, cuando se ven enfrentados al ámbito profesional, ya que no depende de su tutor en ese momento y tiene que ser autónomo en la toma de decisiones. En algunas ocasiones, la experticia que adquiere la enfermera no solo depende de ella y de la integración de sus capacidades sino del tipo de pacientes que maneje y de su especialidad; puesto que cuanto mayor tiempo esté en contacto con algún tipo de paciente, mayor es la capacidad de predecir y de actuar basado en la experiencia.(50)

En la literatura revisada permitió inferir que en el ámbito clínico se ve reflejado la adquisición de habilidades de la enfermera ya que allí debe poner en práctica todas sus competencias para contribuir en el proceso de tratamiento, rehabilitación y recuperación de cada individuo que presenta alteraciones de salud.

En la práctica, el licenciado incorpora en sí conocimientos muy concretos y detallados sobre la enfermería. Se trata de un nivel de mayor eficacia, se hace énfasis en los resultados, en realizar las cosas correctas; un licenciado en enfermería competente aplica nuevas normas y procedimientos de razonamiento en su puesto de trabajo, al tiempo que utiliza las reglas de acción aprendidas adaptándose al contexto.(61,73)

El licenciado en enfermería experto tiene la capacidad para reconocer patrones de respuesta a partir de su sólida formación, su máxima meta es satisfacer los problemas reales y potenciales, así como las necesidades del paciente. En esta etapa se asume el control de las situaciones clínicas complejas, se adoptan decisiones y acciones que influyen positivamente en la calidad de la atención del paciente.(53)

Por ello, la combinación de los siguientes elementos posibilita conductas efectivas: la inteligencia, los conocimientos, los estilos de pensamiento y la motivación, los que influyen directamente en la implementación y desarrollo de la Teoría de Patricia Benner; del principiante al experto: excelencia y poder de la enfermería clínica.(61,73)

En general, el aprendizaje precede al desarrollo. Todos los licenciados en enfermería no cursan a la misma velocidad del principiante al experto, se puede dar el caso de quien se quede detenido en una etapa. En esta circunstancia, la flexibilidad se hace presente como capacidad para modificar el pensamiento y la conducta partiendo que desde el punto de vista práctico las habilidades no se desarrollan en todas las personas al mismo nivel por igual.(61)

Benner plantea que la enfermería abarca el cuidado, el estudio de las experiencias vividas con relación a la salud, la enfermedad y las relaciones con el entorno, y describe la práctica desde un planteamiento fenomenológico interpretativo. Por tanto, la formación requiere integrar los conocimientos y la práctica a través de experiencias de aprendizaje que propicien la adquisición de habilidades, saberes y actitudes que desarrollen las competencias necesarias para cuidar con mayor calidad, las cuales, debido a los avances científicos y técnicos es necesario actualizar, al respecto da Silveira, invita a reflexionar sobre la educación permanente, para proporcionar cuidado de enfermería cualificado y vinculado a un modelo de transformación de la vida diaria.(74,75) En concordancia con lo anterior, Benner hace aportes relevantes desde sus estudios sobre la práctica de enfermería clínica, basados en el "modelo de adquisición y desarrollo de habilidades y competencias".

Para que el estudiante logre todas las fases es necesario que los docentes cuenten con experticia para orientarlo y sean su modelo a seguir.(76,77,78) En consecuencia, es imperioso que las instituciones formadoras sean conscientes cuando contratan una enfermera experta, como docente. La formación de enfermería se genera a partir de los conocimientos de los educadores,(79) quienes facilitan el aprendizaje, creando ambientes de interacción y trabajo en equipo que permitan al estudiante adquirir el conocimiento, y al docente actualizar el mismo.(80)

CONCLUSIONES

En relación al estudio de la inserción laboral profesional de graduados de la carrera de enfermería y en base a la exploración bibliográfica surgieron una serie de estudios y referentes que problematizaron desde líneas analíticas la relevancia de la temática y creando nuevos espacios de pensamientos que focalizan la perspectiva acerca de esta relación buscada.

La problematización del fenómeno de inserción en el mercado profesional de los egresados de carreras universitarias representa una discusión en torno a la necesidad de acercar la universidad al mundo empresarial y de facilitar la inserción laboral de los universitarios.(81)

Considerando el antecedente del Proceso de Bolonia, desde 1999 y hasta 2010, que consistió en una reforma universitaria a nivel del Espacio Europeo de Educación Superior, con la finalidad de lograr la adaptación de los contenidos universitarios a las demandas sociales, y la mejora de su calidad y competitividad, fomentándose el aprendizaje permanente a través de un sistema de cualificaciones que abarca tres categorías: conocimientos, destrezas y competencias.

El Proceso de Bolonia tiene aspectos positivos tales como: la búsqueda de la convergencia, de la armonización de la educación superior de los países de la región, a los efectos de lograr comparabilidad de títulos universitarios, de competencias profesionales, de habilidades laborales, de movilidad de estudiantes, docentes y personal en general de las universidades, siempre en pos de lograr la excelencia en la calidad educativa.(82)

La evaluación de las competencias, funciones y el desempeño de los profesionales de la salud, implica la preocupación de los sistemas de salud y las universidades poder aportar al mundo laboral un profesional que cumpla con condiciones estándares de capacidad y modo de actuación.(83)

Katz(84) propusieron métodos para evaluar el rendimiento de los trabajadores de la salud, como base para incrementar la calidad de los servicios, a partir de entonces se desarrollaron múltiples estudios sobre las competencias y el desempeño laboral, que se ampliaron a la educación médica.

El surgimiento y desarrollo del término competencias se debe a los trabajos de Parsons, Chomsky, McClelland, Boyatzis, Goleman y Spencer, entre otros, y obtienen mayor notoriedad los que vincularon el incremento de la productividad y el rendimiento laboral a valores, motivaciones y rasgos de personalidad, lo que en un mundo globalizado y competitivo facilitó que estos conceptos se generalizaran rápidamente y se extendieran a todas las áreas de la vida laboral, educativa y social en todos los países.(83)

Otros estudios concluyen en la acepción de competencia como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se ponen en funcionamiento en un contexto laboral determinado a fin de solucionar un problema concreto de la práctica social.(83)

Sin embargo otras instancias de transformaciones del sistema educativo en general se gestaron en el contexto de las reformas curriculares en Latinoamérica y el Caribe, tomando en consideración los aspectos de los análisis publicados por organismos internacionales tales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, entre otras, y enfatizando en temas de agendas públicas y estudios científicos la Formación por Competencias que adquirió vigor y relevancia entre los actores e investigadores educativos en el marco de la denominada sociedad de la información y el conocimiento y en torno a las características de las relaciones entre los ciudadanos y las instituciones de la sociedad civil.

Al fomentar las competencias específicas según las demandas de la sociedad, se corre el riesgo de orientar el perfil del egresado a necesidades direccionadas, dejando de lado la formación académica inherente a una educación superior. “No podemos perder de vista que la misión de la Universidad no es solamente formar a los jóvenes para un empleo, sino también cultivar valores y principios”.(82)

En el marco de la Ley Nacional de Educación N° 24.521 en el artículo 43 considera a la Enfermería como profesión de riesgo, a partir del cual el Consejo Federal de Salud gesta el Proyecto de Ley de Emergencia de Enfermería, que establece a la Enfermería como recurso humano crítico y prioritario.(85)

Mediante la indagación referente a la formación por competencias y la inserción en el mercado laboral-profesional, se observan unos objetivos en el Proyecto de Ley de Emergencia de Enfermería tales como:

- promover la interrelación de las escuelas de enfermería con las instituciones de salud para el desarrollo de profesionales con las capacidades requeridas para una prestación de salud de calidad.

- promover la articulación de la educación con los servicios de salud, mediante la participación de los enfermeros/as de los servicios en el proceso educativo y la evaluación permanente y compartida de procesos y resultados.(85)

En los diseños curriculares de los centros educativos responsables de la formación de enfermería, subyacen intencionalidades asociadas a las necesidades y exigencias del mercado laboral y deriva en mecanismos de ingresos de los graduados mediante diferentes modos institucionalizados.

El profesional de enfermería se encuentra en la actualidad con la necesidad de superar una serie de pruebas de aptitud de conocimientos para acceder a la obtención de plazas de enfermería, fundamentalmente en el sistema público. En la búsqueda de puesto laboral mediada por la demostración de competencias profesionales obtenidas en la formación académica se emplean métodos de evaluación referentes a conocimientos específicos, técnicas y procesos de trabajo en el rol a desempeñar.(86)

Es relevante la propuesta desarrollada en este artículo referente a las instancias formativas dentro del ámbito académico en el marco de la carrera de licenciatura en enfermería y en particular las competencias que se gestan en el seno de la malla curricular y la adquisición de saberes requeridos para el desempeño del graduado en los escenarios laborales de ejercicio profesional, en torno al perfil, exigencias y necesidades institucionales en las cuales se insertan los egresados de licenciatura en enfermería.

La perspectiva de este artículo tuvo carácter analítico, propiciando la integración de teorías que sustenten con rigor la problemática planteada, del mismo modo aportar conocimientos en términos de producción intelectual y consolidar un informe que represente un avance en la visibilidad de las situaciones que se suscitan en el seno de la disciplina de enfermería en nuestro contexto local.

Respecto al enfoque de las competencias profesionales y la vinculación de las mismas en cuanto a la formación y el empleo, pone de manifiesto que depende de la formación profesional inicial y continua el que se tome con responsabilidad la formación de trabajadores competentes, capaces de realizar tareas concretas y evaluables, en determinados entornos de trabajo; revistiendo una crucial importancia el hecho de prestar mayor atención a este aspecto que lo brindado hasta el momento.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Leddy S, Pepper JM. Bases conceptuales de la enfermería profesional. Lippincott Company. México D.F.: OPS; 1989.

2. Ministerio de Salud de la Nación. Resolución No 404/2008 2008.

3. Ministerio de Educación de la Nación. Ley N° 24.521 2008.

4. Poder Legislativo de la Nación. Ley Nacional No 24.004 1991.

5. Potter PA, Perry AG, Stockert PA, Hall AM. Fundamentos de enfermería. Barcelona: Elsevier Mosby; 2005.

6. Consejo Internacional de Enfermeras. Definición de Enfermería 2010. http://www.icn.ch/es/about-icn/icn-definition-of-nursing/ (accedido 10 de febrero de 2019).

7. Brykczynski K. De principiante a experta: excelencia y dominio de la práctica de enfermería clínica. Modelos y teorías de enfermería, Madrid: Elsevier Science; 2003, p. 165-73.

8. García Campayo J, Sanz Carrillo C. Modelos conceptuales de la conducta humana. Ciencias Psicosociales, Barcelona: Masson; 1998, p. 11.

9. Velandia Mora A. Futuro e identidad de enfermería con base en el cuidado: una historia prospectiva del cuidado de enfermería en Colombia. Dimensiones del Cuidado, Bogotá: Unibiblos; 1998, p. 134-5.

10. Gómez Campo VM, Celis Giraldo JE. Factores de innovación curricular y académica en la educación superior. Revista ieRed: Revista electrónica de la Red de Investigación Educativa 2005;1:2-14.

11. Santalla Corrales A, Romero Valdés Y de la C, Sánchez Capote HR, Sánchez Martínez A, Vitón-Castillo AA. Nivel de conocimientos de estudiantes de medicina sobre el diagnóstico y manejo del infarto agudo del miocardio. Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2022;1(1):14. https://doi.org/10.56294/sctconf202214.

12. Horruitiner Silva P. El reto de la transformación curricular. Revista Iberoamericana de Educación 2006;40:3-25.

13. Dueñas Padrón A. Desarrollo Empresarial Hospitalario. Administracin hospitalaria, Bogotá: Editorial Médica Panamericana; 2008, p. 103-9.

14. Pontón Laverde G. Recursos Humanos. Administracin hospitalaria, Bogotá: Editorial Médica Panamericana; 2008, p. 148-50.

15. Durante S. Claves para pensar la Enfermería. Ensayos para una proyección para la disciplina. Buenos Aires: El Uapití; 2005.

16. García Morales I. Identidad e identificación de la enfermería. Revista ROL de enfermería 2001;24:539-45.

17. Roegiers X. Marco conceptual para la evaluación de las competencias. 2016.

18. Page MJ, McKenzie JE, Bossuyt PM, Boutron I, Hoffmann TC, Mulrow CD, et al. Declaración PRISMA 2020: una guía actualizada para la publicación de revisiones sistemáticas. Revista Española de Cardiología 2021;74:790-9. https://doi.org/10.1016/j.recesp.2021.06.016.

19. Barbosa LBA, Motta ALC, Resck ZMR. Los paradigmas de la modernidad y posmodernidad y el proceso de cuidar en enfermería. Enfermería Global 2015;14:335-41.

20. San Martín Rodríguez L. Una reflexión en torno a las “ciencias de la enfermería”. Enfermería Clínica 2008;18:262-8. https://doi.org/10.1016/S1130-8621(08)72385-4.

21. Gagnon M, Hébert D. En quête de science: introduction à l’épistémologie. Montreal: Les Editions Fides; 2000.

22. Levy R. Croyance et doute: Une vision paradigmatique des méthodes qualitatives. Ruptures 1994;1:92-100.

23. Irigibel-Uriz X. Paradigmas de enfermería (no) posibles: La necesidad de una ruptura extraordinaria. Index de Enfermería 2010;19:274-8.

24. Parse RR. The language of nursing knowledge: saying what we mea. The language of nursing theory and metatheory, Indianapolis, Ind.: Sigma Theta Tau International, Center Nursing Press; 1997.

25. McEwen M, Wills EM, editores. Theoretical basis for nursing. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2019.

26. Burns N, Grove SK. The practice of nursing research: conduct, critique, and utilization. St. Louis, Mo.: Elsevier, Saunders; 2009.

27. Gortner SR. Nursing Values and Science: Toward a Science Philosophy. Image: the Journal of Nursing Scholarship 1990;22:101-5. https://doi.org/10.1111/j.1547-5069.1990.tb00184.x.

28. Carper B. Fundamental patterns of knowing in nursing. Advances in Nursing Science 1978;1:13-23.

29. Barrett EAM. What is nursing science? Nursing Science Quarterly 2002;15:51-60. https://doi.org/10.1177/08943180222108778.

30. DeGroot HA. Scientific inquiry in nursing: a model for a new age. ANS Advances in nursing science 1988;10:1-21. https://doi.org/10.1097/00012272-198804000-00003.

31. Goulet O, Dallaire C. Soins infirmiers et société. Montréal: G. Morin; 1999.

32. Reed PG, Shearer NBC. Perspectives on nursing theory. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins; 2012.

33. Parse RR. Nursing science: major paradigms, theories and critiques. Philadelphia: W.B. Saunders; 1989.

34. Newman MA. Prevailing paradigms in nursing. Nurs Outlook 1992;40:10-3, 32.

35. Packard SA, Polifroni EC. The dilemma of nursing science: current quandaries and lack of direction. Nurs Sci Q 1991;4:7-13. https://doi.org/10.1177/089431849100400105.

36. Reed PG. Nursing: the ontology of the discipline. Nurs Sci Q 1997;10:76-9. https://doi.org/10.1177/089431849701000207.

37. Gortner SR. Nursing’s syntax revisited: a critique of philosophies said to influence nursing theories. International Journal of Nursing Studies 1993;30:477-88. https://doi.org/10.1016/0020-7489(93)90019-Q.

38. Bishop AH, Scudder JR. Applied Science, Practice, and Intervention Technology. In Search of Nursing Science, Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.; 1995, p. 263-74. https://doi.org/10.4135/9781452225753.

39. Strasser S. Understanding and explanation: basic ideas concerning the humanity of the human sciences. Pittsburgh, Pa.: Duquesne University Press; 1985.

40. Hernández SAP. El tutor de enfermería: un paradigma que se impone. Revista Cubana de Enfermería 2017;33.

41. Stuardo PL, Veliz-Rojas LH, Carmona PS. Significados de la enfermería en estudiantes, una perspectiva desde la construcción social de la profesión. Revista Cubana de Enfermería 2019;35.

42. Cadaya NM, Fernández MLF. El rol enfermero: cambios más significativos entre ayudante técnico sanitario y diplomado universitario en enfermería. Cultura de los cuidados 2012;0:22-9. https://doi.org/10.7184/cuid.2012.33.03.

43. Molina Chailán PM, Jara Concha P del T. El saber práctico en Enfermería. Revista Cubana de Enfermería 2010;26:0-0.

44. Santos MF dos, Merighi MAB, Muñoz LA. La experiencia de las enfermeras clínicas con estudiantes de enfermería: un análisis fenomenológico. Revista da Escola de Enfermagem da USP 2009;43:528-34. https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000300005.

45. Alligood MR, Tomey AM. Modelos y teorías en enfermería. Elsevier Health Sciences; 2018.

46. Rivera MS, Herrera LM. Fundamentos fenomenológicos para un cuidado comprensivo de enfermería. Texto & Contexto - Enfermagem 2006;15:158-63. https://doi.org/10.1590/S0104-07072006000500019.

47. Silva JM de O e, Lopes RLM, Diniz NMF. Fenomenologia. Revista Brasileira de Enfermagem 2008;61:254-7. https://doi.org/10.1590/S0034-71672008000200018.

48. Acebedo-Urdiales S, Rodero-Sánchez V, Vives-Relats C, Aguarón-García MJ. La mirada de Watson, Parse y Benner para el análisis complejo y la buena práctica. Index de Enfermería 2007;16:40-4.

49. Agramonte del Sol A, Leiva Rodríguez J. Influencia del pensamiento humanista y filosófico en el modo de actuación profesional de enfermería. Revista Cubana de Enfermería 2007;23:0-0.

50. Benner P. Using the Dreyfus Model of Skill Acquisition to Describe and Interpret Skill Acquisition and Clinical Judgment in Nursing Practice and Education. Bulletin of Science, Technology & Society 2004;24:188-99. https://doi.org/10.1177/0270467604265061.

51. Benner PE, Tanner CA, Chesla CA. Expertise in nursing practice: caring, clinical judgment and ethics. New York; London: Springer; 2009.

52. De Biasi LS, Pedro ENR. Experiences of learning about nursing care. Revista Da Escola de Enfermagem Da USP 2009;43:506-11. https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000300002.

53. Assad LG, Viana L de O. Formas de aprender na dimensão prática da atuação do enfermeiro assistencial. Revista Brasileira de Enfermagem 2005;58:586-91. https://doi.org/10.1590/S0034-71672005000500016.

54. Bandura A. Social cognitive theory of self-regulation. Organizational Behavior and Human Decision Processes 1991;50:248-87. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90022-L.

55. Burney VH. Applications of Social Cognitive Theory to Gifted Education. Roeper Review 2008;30:130-9. https://doi.org/10.1080/02783190801955335.

56. Ortega YG. La enfermera experta y las relaciones interpersonales. Aquichan 2007;7.

57. Carrillo Algarra AJ, García Serrano L, Cárdenas Orjuela CM, Díaz Sánchez IR, Yabrudy Wilches N. La filosofía de Patricia Benner y la práctica clínica. Enfermería Global 2013;12:346-61.

58. Cathcart EB. The role of the chief nursing officer in leading the practice: lessons from the Benner tradition. Nurs Adm Q 2008;32:87-91. https://doi.org/10.1097/01.NAQ.0000314536.91122.8b.

59. Busquets M. La ética del cuidar. V Congreso Nacional de Enfermería en Ostomías, Pamplona: Sociedad Española de Estomaterapia; 2004, p. 27-34.

60. Wendhausen ÁLP, Rivera S. O cuidado de si como princípio ético do trabalho em enfermagem. Texto & Contexto - Enfermagem 2005;14:111-9. https://doi.org/10.1590/S0104-07072005000100015.

61. Izquierdo Machín E, Martínez Ruiz MT, Ramírez García B. Evidencia empírica de la Teoría de Patricia Benner en la labor profesional de los Licenciados en Enfermería. Revista Habanera de Ciencias Médicas 2016;15:0-0.

62. Silva I de J, Oliveira M de FV de, Silva SÉD da, Polaro SHI, Radünz V, Santos EKA dos, et al. Cuidado, autocuidado e cuidado de si: uma compreensão paradigmática para o cuidado de enfermagem. Revista da Escola de Enfermagem da USP 2009;43:697-703. https://doi.org/10.1590/S0080-62342009000300028.

63. Massó Betancourt E, Fernández Guindo JA, Macías Bestard C, Betancourt Borges Y. Valoración de algunas teorías de enfermería y la vigencia en la práctica cubana. Revista Cubana de Enfermería 2008;24:0-0.

64. Nelson S. Embodied knowing? The constitution of expertise as moral practice in nursing. Texto & Contexto - Enfermagem 2007;16:136-41. https://doi.org/10.1590/S0104-07072007000100017.

65. Peña A. The Dreyfus model of clinical problem-solving skills acquisition: a critical perspective. Med Educ Online 2010;15. https://doi.org/10.3402/meo.v15i0.4846.

66. Paranhos VD, Mendes MMR. Currículo por competencia y metodología activa: percepción de estudantes de enfermería. Revista Latino-Americana de Enfermagem 2010;18:109-15. https://doi.org/10.1590/S0104-11692010000100017.

67. Ramsburg L, Marshall University, Graduate College, Department of Curriculum and Instruction. An initial investigation of the applicability of the Dreyfus Skill Acquisition Model to the professional development of nurse educators. Huntington, WV: Marshall University Libraries; 2010.

68. Villon O, Lisetti C, RO-MAN 2006: The 15th IEEE International Symposium on Robot and Human Interactive Communication. A User-Modeling Approach to Build User’s Psycho-Physiological Maps of Emotions using Bio-Sensors 2006:269-76.

69. Hernández Sánchez Y, Hernández Pérez R, Señán Hernández N, Rodríguez Roja LR. Evaluación del desempeño profesional de enfermería bajo la teoría de Patricia Benner, Mayabeque 2019. XVIII Congreso de la Sociedad Cubana de Enfermería, 2019.

70. Landeros E. La identificación de patrones de conocimiento en un incidente crítico. Revista Horizonte de Enfermería 2002;13:23-8.

71. Benner P, Sutphen M, Leonard-Kahn V, Day L. Formation and Everyday Ethical Comportment. Am J Crit Care 2008;17:473-6. https://doi.org/10.4037/ajcc2008.17.5.473.

72. Eulàlia Juvé M, Huguet M, Monterde D, José Sanmartín M, Martí N, Cuevas B, et al. Marco teórico y conceptual para la definición y evaluación de competencias del profesional de enfermería en el ámbito hospitalario. Parte I. Nursing (Ed española) 2007;25:56-61. https://doi.org/10.1016/S0212-5382(07)70907-X.

73. Llanes Belett RA. Lecturas Complementarias de Filosofía. Para profundizar y actualizar conocimientos. La Habana: ECIMED; 2011.

74. Fuentes PES, Reynaldos-Grandón K, Martínez-Santana D, Jerez-Yáñez O. Competencias para la enfermera/o en el ámbito de gestión y administración: desafíos actuales de la profesión. Aquichan 2014;14:79-99.

75. Oliveira FM do C da SN de, Ferreira EC, Rufino NA, Santos M da SS dos. Educação permanente e qualidade da assistência à saúde: aprendizagem significativa no trabalho da enfermagem. Aquichan 2011;11:48-65.

76. Castillo Parra S. Práctica pedagógica de los formadores expertos en la formación clínica de estudiantes de enfermería. Ph.D. Thesis. Universitat de Barcelona, 2014.

77. Handwerker SM. Transforming nursing education: a review of current curricular practices in relation to Benner’s latest work. Int J Nurs Educ Scholarsh 2012;9. https://doi.org/10.1515/1548-923X.2510.

78. Llanos D, Karla CA-U. Mentoring desde la percepción de los docentes de enfermería de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo-Perú, 2014, 2015.

79. Becker D, Kaplow R, Muenzen PM, Hartigan C. Activities performed by acute and critical care advanced practice nurses: American Association of Critical-Care Nurses Study of Practice. Am J Crit Care 2006;15:130-48.

80. Velasteguí JR. Percepcion de licenciados/as, internos/as y auxiliares de enfermería sobre el proceso de aplicacion del método enfermero de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil. Tesis Doctoral. Universidad de Guayaquil, 2015.

81. Martínez Martín R. La insercción laboral de los universitarios a través de las prácticas en empresas. Reis: Revista española de investigaciones sociológicas 2003:229-56.

82. Veglia DB, Pérez VG. El proceso de Bolonia y su incidencia en el MERCOSUR. I Congreso Internacional de la Red de Integración Latinoamericana, Santa Fe, Argentina: Universidad Nacional del Litoral; 2011, p. 1-15.

83. Véliz Martínez PL. Modelo del especialista en medicina intensiva y emergencias por competencias profesionales. Tesis Doctoral. Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, 2016.

84. Katz FM, Snow R. Evaluación del rendimiento de los trabajadores de la salud: manual de formación y supervisión. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 1981.

85. Ministerio de Salud de la Nación. Proyecto de Ley de Emergencia de Enfermería 2008.

86. de Lanuza JLS, Lobo PSJ, Guerra BS, Sierra EG, Sánchez EC. Autoevaluación en enfermería: test razonados para la preparación de oposiciones en el estado español. Barcelona: Elsevier España; 2010.

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguna.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.

Investigación: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.

Metodología: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.

Análisis formal: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.

Investigación: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.

Redacción - Borrador original: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.

Redacción - Revisión y edición: Carlos Oscar Lepez, Kumiko Eiguchi.