doi: 10.56294/dm202235

ORIGINAL

Research and scientific publication in nursing in Argentina

La investigación y la publicación científica en enfermería en Argentina

Carlos

Jesús Canova-Barrios1

![]() *, Carlos Oscar Lepez1,2

*, Carlos Oscar Lepez1,2

![]() *, Gabriela Manzitto3

*, Gabriela Manzitto3

![]() *, Analía Ortigoza4

*, Analía Ortigoza4

![]() *

*

1Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

2Universidad de Buenos Aires. Facultad de Medicina. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

3Instituto Universitario CEMIC. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

4Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina.

Citar como: Canova-Barrios CJ, Lepez CO, Manzitto G, Ortigoza A. Research and scientific publication in nursing in Argentina. Data and Metadata. 2022; 1:27. https://doi.org/10.56294/dm202235

Enviado: 28-09-2022 Revisado: 05-11-2022 Aceptado: 22-12-2022 Publicado: 23-12-2022

Editor:

Prof. Dr. Javier González Argote ![]()

ABSTRACT

Throughout the years, Nursing has aimed to establish a robust body of knowledge that positively impacts professional practice in the areas of healthcare, education, and administration. Despite this, Argentina has shown limited research development within the field, highlighting the need for a detailed analysis to serve as a diagnosis for designing and implementing strategies to enhance national indicators of scientific production. This study explored nursing research output from 1996 to 2021 in the SCImago Journal & Country Ranking (SJR) database and compared it with other countries in the region. Additionally, the undergraduate and postgraduate education in Argentina was analyzed. The findings revealed that Argentina’s nursing scientific production ranks fifth in Latin America, with Brazil being the leading country, producing almost 15 times more than Argentina. The predominant research categories are Nutrition and Dietetics, followed by Miscellaneous and Advanced Nursing. An upward trend in international collaboration was observed, reaching 60,66 % in 2021. Methodology of Research constitutes 10,31 % of the total curriculum hours, and there is only one specific doctoral program in Nursing in the country. The overall doctoral graduation rate (across all disciplinary and related training axes) ranges between 3-7 %. In conclusion, Argentina’s scientific output has been increasing in recent years; however, challenges persist in training qualified research personnel, particularly in scientific writing and data analysis. This is linked to a shortage of faculty with postgraduate training and research experience, as well as a limited curriculum time to cover methodological contents.

Keywords: Research Methodology; Researcher Training; Nursing Research; Argentina.

RESUMEN

A lo largo de los años la Enfermería ha buscado generar un sólido corpus de saberes que incidan positivamente en la praxis profesional en los ejes asistencial, docente y administrativa. Pese a lo mencionado, en la República Argentina se ha evidenciado un escaso desarrollo de la investigación por lo cual se hace necesario contar con un análisis pormenorizado que sirva como diagnóstico para poder diseñar e implementar estrategias para aumentar y mejorar el desempeño en indicadores nacionales de producción científica. Se exploró la producción de investigación en enfermería en el periodo 1996 al 2021 en SCImago Journal & Country Ranking (SJR) y se comparó con los países de la región. Se analizó además la formación de grado y posgrado de Argentina. Se halló que la producción científica de enfermería de Argentina se encuentra en el quinto lugar en Latinoamérica, siendo Brasil el país con mayor producción, con casi 15 veces la producción de Argentina. Las principales categorías abordadas por los estudios son Nutrición y Dietética, seguida por Miscelánea y Enfermería Avanzada. Se evidencia una curva ascendente en cuanto a la proporción de colaboración

internacional, con un incremento que alcanzó el 60,66 % en el año 2021. El 10,31 % de la carga horaria total de la carrera aborda componentes de Metodología de la Investigación. Solo hay una carrera de doctorado específica en Enfermería en el país, y la tasa de graduación global de doctores (total de ejes formativos disciplinares y relacionados) oscila entre 3-7 %. Se concluye que en Argentina la producción científica ha ido en aumento en los últimos años, sin embargo, la formación de recursos humanos capacitados para investigar muestra dificultades sobre todo en los ejes redacción científica y análisis de datos, relacionado con poca cantidad de docentes con formación de posgrado, con experiencia en investigación y la baja carga horaria de la carrera para abordar los contenidos de metodología.

Palabras clave: Metodología de la Investigación; Formación de investigadores; Investigación en Enfermería; Argentina.

INTRODUCCIÓN

Los profesionales de enfermería nos hemos familiarizado a lo largo de los años con la investigación y de acuerdo con algunos autores, en las últimas tres décadas se ha evidenciado una evolución en los métodos sistemáticos de investigación en la práctica de enfermería.(1) La demanda por parte de las instituciones sanitarias de profesionales capacitados para brindar cuidados de calidad y basados en la evidencia científica, y el compromiso de las instituciones educativas para formar profesionales con un enfoque sobre la gestión y producción de conocimiento han contribuido al aumento en la cantidad de estudios y trabajos de investigación realizados por y para enfermeros.(2)

Los enfermeros desempeñan un papel vital en la atención sanitaria, brindando cuidados en todas las etapas de la vida, en la salud y en la enfermedad. A lo largo de los años, la profesión ha transitado un cambio significativo en su esencia, pasando de ser una ocupación centrada en tareas, a una disciplina basada en el conocimiento y la evidencia científica; por lo anterior, podría afirmarse que la relevancia de la investigación para la profesión reside en que esta permite el desarrollo de actitudes y habilidades para la solución de las problemáticas profesionales que se presentan en la dispensación de los cuidados enfermeros al paciente, su familia y la comunidad basadas en la evidencia y tendientes a la calidad en la atención.(3,4)

En la última década, se ha evidenciado un crecimiento exponencial en la cantidad de investigaciones realizadas por enfermeras(os), abordando una amplia gama de áreas que van desde los ejes asistenciales hasta educativo, y se ha hecho un esfuerzo incansable para descubrir nuevas estrategias y enfoques que puedan mejorar la atención y el cuidado de los pacientes, así como para abordar los desafíos y brechas existentes en el campo de la enfermería.(5,6)

Pese a los logros mencionados, se han mencionado en la bibliografía diversas dificultades para realizar investigaciones entre las que se mencionan las limitaciones en el tiempo, falta de recursos, limitaciones a nivel formativo y de conocimientos, y barreras institucionales. En conjunto, se ha generado un panorama que ha complejizado el crecimiento en nuestra región, Latinoamérica, en la producción de investigación, la cual podría incidir en aspectos como una menor seguridad en la dispensación de los cuidados, la falta de actualización en la praxis profesional, menores tasas de egreso de los estudios de posgrado, y en general, dificultades en el avance y reconocimiento de la disciplina.

En Argentina, la realidad de la investigación es compleja e incluye un déficit en el reconocimiento y visibilidad de la investigación en el marco de la profesión, escasez de recursos humanos, financieros y tecnológicos para investigar, deficiencia en la capacitación en investigación en grado y posgrado, baja colaboración interdisciplinaria y dificultades para difundir los resultados relacionado con bajos recursos económicos (por ejemplo, para el pago de aranceles de tipo Costo por Procesamiento de Artículos -APC-) o desconocimiento de los procesos para publicar.(7,8,9,10) Lo anterior, se evidencia en las bajas cantidades de artículos publicados por investigadores del país, y el hecho de que el aumento en la producción nacional venga aparejado por la participación extranjera.

Por lo anterior, el presente trabajo busca explorar la producción de investigación en enfermería en el periodo 1996 al 2021 en SCImago Journal & Country Ranking (SJR) y se compara con los países de la región, además, se analiza la formación de grado y posgrado de Argentina y se identifican algunas dificultades en cuanto a la formación del profesional enfermero en investigación.

Para lograr lo anterior, el presente trabajo integra una revisión narrativa de literatura y una reflexión respecto a la realidad de la investigación en enfermería en Argentina. Se analiza la producción científica en SJR y se revisaron bases de datos Ministeriales, abarcando temas en torno a los ejes: Perfil profesional del enfermero (incumbencias profesionales en investigación), perfil formativo (grado y posgrado, dedicación a investigación y tasas de egreso) y producción científica en el periodo 1996-2021.

RESULTADOS

El eje de trabajo de la profesión enfermera es la gestión del cuidado del paciente, y para cumplir con ello, es necesario que adquiera una serie de conocimientos, habilidades y valores que representan el quehacer profesional y que se han ido construyendo con el paso del tiempo a la par del desarrollo de la profesión. Dentro del ejercicio profesional se reconocen cuatro funciones asistenciales que son la asistencia, docencia, gestión y la investigación, siendo esta última, el área que ha sido históricamente relegada en la praxis enfermera.(11,12,13,14,15)

Por otro lado, la legislación argentina establece que el profesional de la enfermería debe mantener su idoneidad profesional a través de la actualización permanente, lo cual involucra la gestión del conocimiento en la planificación y dispensación del cuidado, incluyendo en ello, la formación de posgrado y las actualizaciones para mantenerse a la par del avance de la ciencia.(16) La investigación también es abordada en el Código Deontológico del Consejo Internacional de Enfermeras para la profesión, aludiendo a aspectos relativos a la generación, difusión y aplicación de la investigación para mejorar los resultados de salud de los sujetos de cuidado, familias y comunidades.(17)

La investigación es entonces una función ineludible e inseparable de los trabajadores de enfermería, y consideramos como investigación en enfermería a aquella realizada por y para enfermeros con el objetivo de mejorar la praxis profesional, mientras, la investigación multidisciplinar es definida como aquella realizada por equipos de trabajo que incluyen profesionales enfermeros y que se orientan a la resolución de problemas compartidos en el ámbito de investigación (clínico, comunitario, educativo). Los objetivos de la investigación en enfermería pueden agruparse en 4 ejes: mejorar la efectividad del cuidado (prescribir cuidados que produzcan el efecto deseado), mejorar la eficiencia del cuidado (uso racional de recursos), mejorar la seguridad de las intervenciones enfermeras (prevenir la ocurrencia de eventos adversos) y construir la evidencia científica para sustentar los cuidados de enfermería (conformación de un cuerpo de conocimientos propio que permitan un trabajo independiente del de los profesionales de la medicina).(18,19,20)

Basados en lo anterior, surge el concepto de Enfermería Basada en la Evidencia (EBE), la cual es “un proceso en el que los problemas reales y potenciales que afectan la salud de los usuarios se presentan como preguntas, cuya respuesta se busca y evalúa sistemáticamente a partir de los resultados de la investigación más reciente, y que sirve de base para la toma de decisiones”.(21,22)

Para que lograr el pleno desarrollo de la EBE, se amerita del diseño, ejecución y publicación de trabajos de investigación que busquen responder a las realidades locales, regionales y globales, resolviendo los problemas cercanos a los espacios donde se desarrolla la labor enfermera.

En Argentina, como fue referido previamente las problemáticas para el desarrollo de investigación son diversas. Aunque este aspecto ha mostrado avances en torno al crecimiento y reconocimiento en los últimos años, sobre todo después de la pandemia por COVID-19, aún existen desafíos que limitan el desarrollo pleno. Uno de los aspectos es el deficiente reconocimiento y visibilidad de este rol; durante la formación del enfermero se hace un hincapié en el rol asistencial en el primer tramo formativo (formación de pregrado) mientras, en el segundo tramo (formación de grado), el énfasis lo capta la gestión de servicios de enfermería y en menor nivel, la investigación. Si bien gracias a los procesos de acreditación de la carrera de enfermería que surge en el año 2015 en nuestro país se ha hecho evidente la necesidad de hacer investigación en los espacios formativos y de incluir a los estudiantes en los proyectos desarrollados, aún falta un largo camino por recorrer para la investigación en enfermería alcance el mismo nivel de reconocimiento que otras disciplinas del ámbito de las ciencias sanitarias.

Por otro lado, la escasez de recursos humanos y financieros es otra dificultad detectada, la cual alcanza a otros países de la región y ha sido de interés en múltiples estudios.(23,24,25) En los espacios de trabajo, tanto académicos como hospitalarios, por lo general no se promueve la realización de investigación en términos de incentivos económicos atractivos o de la reserva de horas de trabajo específicas, sino que, por el contrario, la investigación se hace una actividad más a realizar sumado a los roles/actividades que ya se desarrollan. La obtención de financiamiento para proyectos de investigación puede ser difícil, lo que limita la realización de estudios de mayor envergadura, sumado a una carencia de equipos y tecnología adecuada para llevar a cabo investigaciones.

Como será desarrollado más adelante, la formación en investigación también se ha evidenciado como deficiente, con una baja carga horaria en pregrado y grado orientada al desarrollo de habilidades informáticas, de análisis de datos, redacción científica, y de metodología de investigación en general. Asimismo, la falta de programas de posgrado especializados en investigación en enfermería también es un limitante para el desarrollo de habilidades y competencias investigativas.

Es bien sabido que la colaboración entre diferentes disciplinas es un elemento primordial para el desarrollo de investigación, sin embargo, en Argentina, la falta de colaboración efectiva y de trabajo con otros otras profesiones sanitarias han mostrado un escaso desarrollo. Promover la colaboración interdisciplinaria entre enfermeros, médicos y otros profesionales de la salud puede enriquecer la investigación y generar resultados más sólidos.

Finalmente, la difusión de los resultados es otra problemática. Se ha evidenciado una amplia participación de enfermeros en jornadas, congresos y otros eventos académicos en los cuales presentan sus investigaciones realizadas en aula, hospitales o en la comunidad, sin embargo, la mayoría de estos trabajos no culminan con su publicación en revistas especializadas. Lo anterior, dificulta la traducción de la evidencia en acciones concretas para mejorar la atención de enfermería y los resultados de salud de los pacientes.

Formación en investigación

Contextualizando, en la república Argentina la Ley 24 004 de 1991, Ley del Ejercicio de la Enfermería a nivel nacional, en su artículo 2, establece que se considera como parte del ejercicio profesional de la Enfermería a las actividades de investigación. Por otro lado, la Resolución Ministerial 2721 del 2015, la cual aborda los Contenidos curriculares, criterios de intensidad de la formación práctica, carga horaria mínima, actividades profesionales reservada al título y estándares para la acreditación del título de Licenciado en Enfermería, de las 3200 horas totales establecidas como carga mínima de la carrera otorga 50 horas de formación en investigación para el ciclo I (ciclo de Enfermería Universitaria / Profesional) y 280 horas para el ciclo II (ciclo de Licenciatura en Enfermería), lo cual representa un 2,63 % de la carga horaria en el ciclo I, un 21,53 % de la carga del ciclo II y un 10,31 % para la carrera horaria completa.

Por otro lado, otra arista de vital importancia para analizar es la compuesta por el perfil formativo desde el posgrado. Las carreras de posgrado, a saber, especializaciones, maestrías y doctorados, surgen como respuesta a la masificación de los sistemas de educación superior, con su consecuente incremento en la oferta educativa fruto de la alta demanda de estudios, impulsada por el mercado y por el rol del estado.(26,27,28)

Argentina particularmente se erige como un destino para la formación con profesionales de todas las regiones del mundo, principalmente de Latinoamérica migrando para el cursado de sus estudios de posgrado. Basados en los elementos expuestos, se hace imperativo vincular la oferta existente orientada hacia la formación de investigadores, principal misión de la formación doctoral en todas sus áreas, así como de especializaciones y maestrías con orientación específica en investigación.

Los docentes con título de doctorado en Argentina representan el 10,8 % de la totalidad de esta población, y podría inferirse que en la formación de grado en Enfermería esta cifra es inferior teniendo en cuenta que en el país se cuenta con 234 527 enfermeras y enfermeros en todos los niveles de titulación, de los cuales, sólo 38 088 tienen formación de Licenciatura y son quienes pueden acceder a la formación de posgrado, sin embargo, no se cuenta con cifras actuales que den cuenta de la cantidad de docentes enfermeros con formación doctoral. Algunos estudios han mostrado una baja cantidad de enfermeros que ingresan, cursan y se gradúan de un doctorado.(29,30)

De acuerdo con el buscador de carreras acreditadas de posgrado de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU) en el país se cuenta a junio de 2022 con un total de dos doctorados con orientación específica a Enfermería, filiados a la Universidad Nacional de Tucumán y la Universidad Nacional de Rosario, además, de doctorados en Salud Pública, Educación, Salud Mental Comunitaria, Salud Colectiva, Ciencias Humanas, entre otros. Además, se puede mencionar la existencia de especializaciones y maestrías en Investigación, Investigación Clínica, Investigación Clínica Farmacológica, Investigación Educativa, Investigación en Ciencias de la Salud, entre otras, las cuales componen la oferta formativa de posgrado específica en investigación.

De acuerdo con el Anuario de la Secretaría de Políticas Universitarias -SPU- (2019) para el año 2019 en las instituciones de gestión estatal se contaba con 113 840 estudiantes de posgrado en Argentina, con 28 728 nuevos inscritos y 9509 egresados. De los anteriores, en la rama de Ciencias de la Salud, disciplina “Paramédicas y Auxiliares de la Medicina” se contaba con 899 estudiantes en posgrado, 351 nuevos inscritos y tan solo, 85 egresados. En cuanto a las instituciones de gestión privada, para el 2019 se contaba con 35 461 estudiantes, 11 966 nuevos inscritos y 5162 egresados, de los cuales, en la rama de Ciencias de la Salud, disciplina “Paramédicas y Auxiliares de la Medicina” se contaba con 1611 estudiantes, 529 nuevos inscritos y 189 egresados.

A nivel de grado, según un informe del Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA) perteneciente a la Universidad de Belgrano, para el año 2016 en Argentina se contaba con 443 estudiantes cada 10 mil personas, mientras en Brasil, este dato disminuía a 384, sin embargo, Brasil gradúa el doble de alumnos: 55,8 vs 28,6 de Argentina. La tasa de graduación global en Argentina del nivel de posgrado es cercana al 10 % de acuerdo con diversos estudios, lo cual contrasta con la tasa de países como Brasil en la cual asciende al 70 % y ello, se debe a algunos problemas de los estudiantes de posgrado como dificultades para la escritura académica, la falta de hábito de lectura de investigaciones y la deficiencia de acompañamiento en la redacción del trabajo final.(31,32) La alta carga de trabajo asistencial, la falta de experiencia en publicación de trabajos científicos y la falta de estímulos y permisos en los entornos laborales para destinar al estudio, son otras de las variables asociadas a las bajas tasas de graduación.(33) Lo anterior, da cuenta de las dificultades que presentan los estudiantes de posgrado, y que se relacionan directamente con una inadecuada o nula formación en investigación en grado y posgrado.

Otras dificultades detectadas en la formación en investigación en Enfermería es la poca o nula capacitación en investigación cualitativa, la cual puede revelar oportunidades para la comprensión de desafíos y experiencias de pacientes y sus familias,(34,35,36) la cual confluye con una preponderancia de formación en investigación cuantitativa, aunque los graduados muestran conocimientos inadecuados en cuanto a la gestión de datos, recolección y procesamiento de datos y uso de softwares estadísticos.(37) Estudios mencionan que la percepción de que la estadística es difícil genera ansiedad, miedo, odio y pánico, generando aversión hacia la formación en estadística, y derivando en una baja capacitación para el trabajo autónomo en investigación después de la obtención del título de grado.(38,39)

Producción científica

Un informe de la Revista Enfermería Global realizado por León Molina en 2018 da cuenta que en el periodo comprendido entre noviembre del 2002 y abril del 2018 se realizaron 6 publicaciones con primer autor argentino(a) filiados a tres instituciones universitarias y un hospital universitario, lo que representó un 0,5 % del total de 1252 manuscritos publicados en dicho periodo.(40)

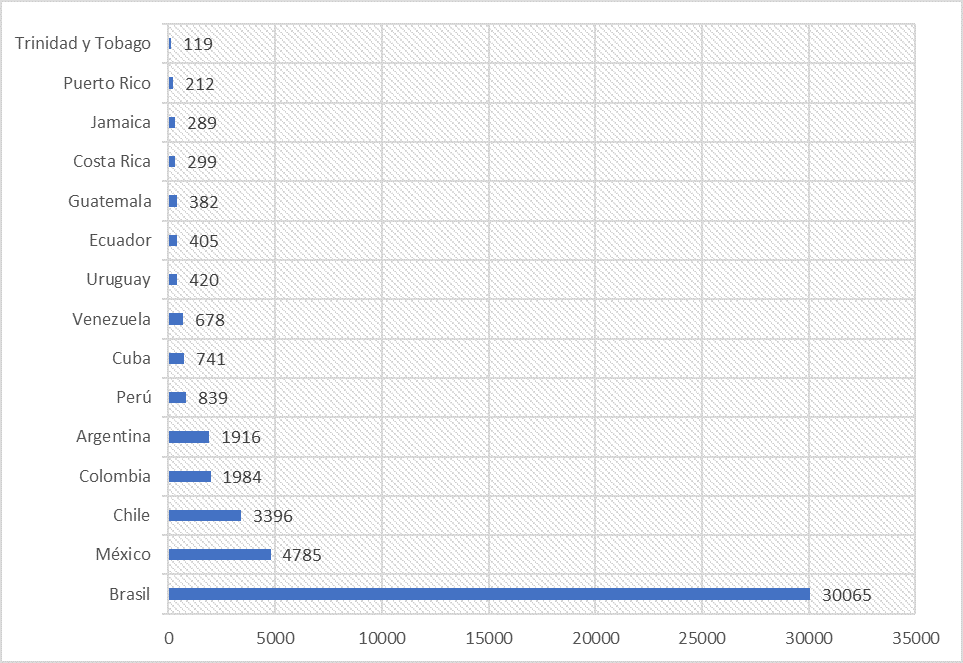

Se realizó un análisis de la producción en investigación en Enfermería en Argentina a través de los indicadores del SCImago Journal & Country Rank (SJR) el cual es un factor de medición que establece indicadores sobre la calidad y el impacto de la producción en investigación (Formación Universitaria, 2012). Al realizarse la búsqueda por país, resulta interesante destacar que, al corte de 1996-2021 a nivel mundial en el área de Enfermería lideran la producción científica: Estados Unidos (330 983 documentos, 19,49 citas/documento), Reino Unido (102 230 documentos, 18,80 citas/documento), Australia (48 116 documentos, 19,78 citas/documento), Canadá (43 052 documentos, 23,38 citas/documento) y Francia (40 424 documentos, 13,73 citas/documento).(41) A nivel de América Latina, la producción científica en enfermería es liderada por Brasil, seguido por México y Chile. Nuestro país, Argentina, ocupa el quinto lugar. Los datos completos se muestran en la Figura 1.

Figura 1. Ranking de Países, disciplina Enfermería. Producción científica de 1996-2021

Fuente: SCImago Journal Rank, Scopus 2022. Nota: Medición en cantidad absoluta de documentos

Al analizar el perfil de Argentina en el SCImago Institutions Rankings, destacan que en 2021 el país tuvo un índice H de 510, con una cantidad de 260 997 documentos y 4 704 091 citaciones, lo cual representa 18,02 citas por documento. Cuando se aplica un filtro en la profesión, Enfermería, el índice H es de 90, con una cantidad de 1916 documentos, 38280 citaciones, y 19,98 citas por documento.

Al profundizar el análisis, se detecta que para el 2021 el 12,2 % de las citas de documentos de Argentina son auto citas (n: 4670) y el 53,01 % de los documentos son de acceso abierto (Open Access). La producción de investigación de enfermería a nivel mundial representó para el 2021 un 0,24 % de la totalidad de los artículos publicados en dicho periodo, mientras, a nivel de Iberoamérica representó un 2,24 % y en Latinoamérica, asciende a 3,57 %.

Respecto a las categorías de la producción científica, la mayor parte pertenece a Nutrición y dietética con 108 documentos, Miscelánea con 21 documentos y Enfermería avanzada y especializada con 14 documentos para 2021. Las áreas con menor producción son Evaluación y diagnóstico, Planificación del Cuidado, Enfermería de Emergencias, Farmacología, e Investigación y teoría, las cuales no presentaron en 2021 artículos en estas áreas.

Se puede destacar que la colaboración internacional ha ido aumentando en relación con el tiempo, pasando de 16,67 % en 1996 hasta 60,66 % en 2021.

Figura 2. Porcentaje de colaboración internacional en producción científica por año, 1996-2021

Fuente: SCImago Journal Rank, Scopus 2022.

Al aplicar un filtro sobre el Ranking de revistas, disciplina Enfermería, y país Argentina, destaca la inexistencia de revistas indexadas en Scopus. A nivel de Latinoamérica, por otro lado, se encuentran 18 revistas de Enfermería rankeadas, y sobresale que la Revista Latino-Americana de Enfermagem de Brasil es la mejor rankeada (SJR: 0,434), seguido de la Revista Investigación y Educación en Enfermería de Colombia (SJR: 0,378), ambas categorizadas como Q2 (segundo cuartil). Diez de las revistas rankeadas son de Brasil, tres son de Colombia, dos de Chile, una de Ecuador, una de Venezuela y una de Cuba, aunque se resalta que, de estas, tres revistas si bien incluyen artículos de Enfermería (eje Nutrición y Dietética), su principal enfoque es Nutrición y una, abarca las Ciencias de la Salud (eje Miscelánea). Recientemente, la revista Salud, Ciencia y Tecnología fue integrada a Scopus, siendo en el país la primera con alcance en Enfermería, siendo una oportunidad para el crecimiento de las publicaciones en el área.(42,43) Diversos estudios han apoyado estos hallazgos, refiriendo una baja producción en investigación que tiene un alcance a nivel regional.(44,45)

CONCLUSIONES

La formación del enfermero(a) en Investigación es baja, y se destina a nivel universitario aproximadamente un décimo de la carga horaria del plan de estudios al desarrollo de contenidos de investigación. El perfil docente en investigación muestra severas dificultades y no se identifican estrategias sostenidas de promoción de la formación y producción científica especializada en el país. Los logros en materia de publicación científica en revistas de alto prestigio, se ha visto acompañada de una mayor participación internacional (principalmente estudios multicéntricos internacionales).

A pesar de los desafíos abordados y ampliamente desarrollados, es alentador observar que la investigación en enfermería en Argentina está avanzando. Lo anterior, se está dando mayormente por los procesos de acreditación que han visibilizado la necesidad de que las instituciones universitarias se hagan espacios de producción de conocimientos, además de la gestión de este.

Las limitaciones en el tiempo destinado a realizar investigación en los profesionales, la falta de recursos humanos y de financiamiento para investigar, el desarrollo escaso de competencias para investigar, las barreras institucionales que alcanzan incluso a los Comités de Ética de Investigación y la escasa colaboración para realizar trabajos interdisciplinarios, son algunas de las dificultades detectadas. Lo anterior, impacta la cantidad de estudios diseñados, desarrollados y publicados por enfermeros, la mejora de la atención basada en la evidencia científica local, y el desarrollo de habilidades investigativas en los graduados en los niveles de grado y posgrado (Gonzalez-Argote & Lepez, 2022).

Se están realizando esfuerzos para promover la investigación, mejorar la formación y la capacitación, y fomentar la colaboración entre los profesionales de enfermería y otras disciplinas, aunque hace falta profundizar para alcanzar un pleno desarrollo de esta área. Estos pasos son fundamentales para fortalecer la investigación en enfermería en Argentina y permitir su contribución continua al avance de la atención de enfermería y los resultados de salud en el país.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Aguirre MH. Producción científica sobre seguridad del paciente en el área de Enfermería en Latinoamérica. Salud, Ciencia y Tecnología. 2021; 1:17.

2. Auza-Santiváñez JC, Quispe-Cornejo AA, Hayes Dorado JP, Díaz Pérez B. La educación científica desde el enfoque de la innovación, ciencia y tecnología. Salud, Ciencia y Tecnología. 2022; 2:64.

3. Auza-Santiváñez JC, Santivañez-Cabezas MV, Carvajal Tapia AE, Llanos Torrico BA, Rico Ramallo GJM, Aliaga Ramos JM. Scientific production of Bolivian universities. Data & Metadata. 2022;2:26. https://doi.org/10.56294/dm202326

4. Barsky O, Dávila M. El sistema de posgrados en la Argentina: Tendencias y problemas actuales. Revista Argentina de Educación Superior. 2012;5:12-37.

5. Bayona Arévalo Y, Bolaño García M. Scientific production on dialogical pedagogy: a bibliometric analysis. Data & Metadata. 2022;2:7. https://doi.org/10.56294/dm20237

6. Carreño Moreno S, Mayorga Álvarez JH. Pensamiento estadístico: herramienta para el desarrollo de la enfermería como ciencia. Avances en Enfermería. 2017;35(3):345-356.

7. Castillo-Gonzalez W, Lepez CO, Bonardi MC, Alvarez D, Vitón-Castillo AA, Gonzalez-Argote J. Salud, Ciencia y Tecnología y su entrada a Scopus: nuevos compromisos, retos y desafíos. Salud, Ciencia y Tecnología. 2022; 2:126.

8. Castro M, Simian D. La enfermería y la investigación. Revista Médica Clínica Las Condes. 2018;29(3):301-310.

9. Ledesma F, Malave González BE. Bibliometric indicators and decision making. Data & Metadata. 2022;1:9. https://doi.org/10.56294/dm20229

10. Centro de Estudios de la Educación Argentina (CEA). Ingreso a la universidad en Brasil, Chile y Argentina, año 5, núm. 50 [Informe]. 2016. https://www.rlcu.org.ar/recursos/E_0000046_010_cea_numero_50.pdf

11. Coimbra FS, Dias TMR. Use of open data to analyze the publication of articles in scientific events. Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication. 2021;1(3):1–13. https://doi.org/10.47909/ijsmc.123

12. Lepez CO. Metaverse and education: a panoramic review. Metaverse Basic and Applied Research. 2022;1:2. https://doi.org/10.56294/mr20222

13. Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU). Buscador de Carreras Acreditadas – POSGRADO. [sitio web]. s.f. https://www.coneau.gob.ar/buscadores/posgrado/

14. Díaz Rojas O, Olivera Valdés A, Azcuy García I, Pérez Hernández F. Tareas Docentes de la asignatura Matemática para los estudiantes de la carrera Higiene y Epidemiologia y Técnico Medio en Vigilancia y Lucha Antivectorial . Salud, Ciencia y Tecnología - Serie de Conferencias. 2022;1(3):298. https://doi.org/10.56294/sctconf2022298

15. Consejo Internacional de Enfermeras (CIE). Código de Ética del CIE para las Enfermeras, revisión 2021. Ginebra, Suiza. 2021. https://www.icn.ch/system/files/2021-10/ICN_Code-of-Ethics_SP_WEB.pdf

16. De la Fare M, Rovelli LI. Los doctorados en los posgrados de Argentina y Brasil. Actualidades Investigativas en Educación. 2021;21(1):343-372.

17. Silva-Sánchez CA. Psychometric properties of an instrument to assess the level of knowledge about artificial intelligence in university professors. Metaverse Basic and Applied Research. 2022;1:14. https://doi.org/10.56294/mr202214

18. DiBartolo MC, Salimian FM, Kotteman JE, DiBartolo GR. Engaging baccalaureate nursing students in statistics. Nurse Educator. 2012;37(4):145-146.

19. Editor. SCImago. Formación Universitaria. 2012;5(5):1-1.

20. Albarracín Vanoy RJ. STEM Education as a Teaching Method for the Development of XXI Century Competencies. Metaverse Basic and Applied Research. 2022;1:21. https://doi.org/10.56294/mr202221

21. Epstein I, Santa Mina EE, Gaudet J, Singh MD, Gula T. Teaching statistics to undergraduate nursing students: an integrative review to inform our pedagogy. International Journal of Nursing Education Scholarship. 2011;8(1):1-15.

22. García Miranda AI, Valle Campo MC, González Serra JL, Valdés López Y, Perdomo Falcón Y. Disability and functionality of older adults. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitación Interdisciplinaria. 2022;2:11. https://doi.org/10.56294/ri202211

23. Fanning Balarezo M, Castro Aquino R. Integración docencia-investigación en el proceso docente educativo. Revista Iberoamericana de Educación e Investigación en Enfermería. 2014;4(4):25-33.

24. Chandran R. Human-Computer Interaction in Robotics: A bibliometric evaluation using Web of Science. Metaverse Basic and Applied Research. 2022;1:22. https://doi.org/10.56294/mr202222

25. Frigerio A. Experiencias en tres maestrías de la UNLa que indagan sobre la problemática de la baja tasa de graduación en los posgrados. Revista Argentina de Humanidades y Ciencias Sociales. 2014;12(1).

26. Gonzalez-Argote J, Lepez CO. Estrategias para elevar los estándares de calidad, normalización, visibilidad e impacto científico de la Maestría en Gerenciamiento Integral de Servicios de Enfermería. Salud, Ciencia y Tecnología. 2022;2:47.

27. Konwar G, Kalita J. The Barriers and Challenges of Conducting Nursing Research and Communicating Research Findings into Practice. International Journal of Health Sciences & Research. 2018;8(6):216-222.

28. León Molina J. Informe de Producción Científica de la Revista Enfermería Global: Periodo nov-02 a abr-18 [Informe]. 2018. https://digitum.um.es/digitum/bitstream/10201/57800/1/327241-1115221-1-SM.pdf.

29. Ley 24.004 (1991). Ley del Ejercicio de la Enfermería. Boletín Oficial del Estado, Argentina. https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24004-403/texto.

30. López-López YYG, Pérez-Martínez NG, García VHB, Martínez F de MG. Organizational Resilience: 30 years of intellectual structure and future perspectives. Iberoamerican Journal of Science Measurement and Communication. 2022;2(2). https://doi.org/10.47909/ijsmc.37

31. Maxton F, Darbyshire P, Thompson DR. Research nurses rising to the challenges of COVID‐19. Journal of Clinical Nursing. 2021;30(5-6):e13-e15.

32. Naranjo-Hernández Y, González-Bernal R. Investigación cualitativa, un instrumento para el desarrollo de la ciencia de Enfermería. Revista Archivo Médico de Camagüey. 2021;25(3):e7324.

33. Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud. Indicadores de RHUS, 2019 [Informe]. https://www.argentina.gob.ar/salud/observatorio/datos/fuerzadetrabajo. 2021.

34. Lepez CO. The Invaluable Value of Interdisciplinary Rehabilitation. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitación Interdisciplinaria. 2021;1:7. https://doi.org/10.56294/ri20217

35. Piovano M, Gómez P. Características y tendencias en la formación de postgrado de las enfermeras. Argentina - 2006. Revista de Salud Pública. 2008;12(2):35-44.

36. Recalde A. Ingreso y egreso de alumnos de Posgrado en Universidades Estatales. Dirección de posgrado, Universidad Nacional de Lanús [Informe]. 2015. http://www.unla.edu.ar/documentos/posgrado/CausasdenoculminarTesis-TFI-1.pdf.

37. Resolución Ministerial 2721 (2015). Contenidos Mínimos contenidos curriculares básicos, la carga horaria mínima, los criterios de intensidad de la formación práctica y los estándares para la acreditación de la carrera correspondiente al título de Licenciado en Enfermería. Ministerio de Educación, Argentina. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/135700/20151109.

38. Ríos NB, Mosca AM. Educación continua en el contexto actual, enfoque desde la enfermería. Salud, Ciencia y Tecnología. 2021; 1:29.

39. Robaina Castillo JI. Identifying promising research areas in health using bibliometric analysis. Data & Metadata. 2022; 1:10. https://doi.org/10.56294/dm202210

40. Rodríguez Campo VA, Paravic Klijn TM. Enfermería basada en la evidencia y gestión del cuidado. Enfermería Global. 2011;10(24):246-253.

41. Scimago Journal & Country Rank. Explore: Country Ranks. [sitio web]. s.f. https://www.scimagojr.com/.

42. Secretaría de Políticas Universitarias (SPU). Anuarios Estadísticos: Posgrados de gestión privada y pública [Informe]. 2019. https://www.argentina.gob.ar/educacion/universidades/informacion/publicaciones/anuarios.

43. Timmins F. Disseminating nursing research. Nursing standard (Royal College of Nursing (Great Britain). 2015;29(48):34-9.

44. Gonzalez-Argote J. Use of virtual reality in rehabilitation. Interdisciplinary Rehabilitation / Rehabilitación Interdisciplinaria. 2022;2:24. https://doi.org/10.56294/ri202224

45. Vialart-Vidal N, Medina-González I, Gavilondo-Mariño X. La cultura profesional del docente de enfermería: Preparación ante las tecnologías informáticas. Revista Cubana de Enfermería. 2018;34(2).

FINANCIACIÓN

No existe.

CONFLICTO DE INTERES

No existe conflicto de interés.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Carlos Jesús Canova-Barrios, Carlos Oscar Lepez, Gabriela Manzitto, Analía Ortigoza.

Investigación: Carlos Jesús Canova-Barrios, Carlos Oscar Lepez, Gabriela Manzitto, Analía Ortigoza.

Metodología: Carlos Jesús Canova-Barrios, Carlos Oscar Lepez, Gabriela Manzitto, Analía Ortigoza.

Administración del proyecto: Carlos Jesús Canova-Barrios, Carlos Oscar Lepez, Gabriela Manzitto, Analía Ortigoza.

Redacción-borrador original: Carlos Jesús Canova-Barrios, Carlos Oscar Lepez, Gabriela Manzitto, Analía Ortigoza.

Redacción-revisión y edición: Carlos Jesús Canova-Barrios, Carlos Oscar Lepez, Gabriela Manzitto, Analía Ortigoza.