doi: 10.56294/dm2023342

ORIGINAL

Analysis of coronavirus mortality rates in a public health unit in the city of Santo Domingo de los Tsáchilas

Análisis de los índices de mortalidad por coronavirus en una unidad pública de salud en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas

Icler Naun Sisalema Aguilar1 *, Bolívar Fernando Mena Hidalgo1 *, Alice Mishell Mantilla Moreira1 *, Francisco Gabriel Morejón Vallejo1 *

1Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Santo Domingo, Ecuador.

Citar como: Sisalema Aguilar IN, Mena Hidalgo BF, Mantilla Moreira AM, Morejón Vallejo FG. Analysis of coronavirus mortality rates in a public health unit in the city of Santo Domingo de los Tsáchilas. Data and Metadata. 2023; 2:342. https://doi.org/10.56294/dm2023342

Enviado: 16-06-2023 Revisado: 24-09-2023 Aceptado: 21-12-2023 Publicado: 22-12-2023

Editor: Adrián

Alejandro Vitón Castillo ![]()

ABSTRACT

The global health crisis generated by the Coronavirus pandemic resulted in a global imbalance in several spheres. This research aims to provide a detailed summary of the clinical-epidemiological characteristics of the disease by analyzing data from a public institution in Santo Domingo de los Tsáchilas between 2020 and 2022. Using a retrospective cross-sectional approach, the researchers analyzed data from a health unit database. Non-probabilistic convenience sampling was chosen. The findings revealed that positive cases represented 35 % in 2020, 41 % in 2021, and 22 % in 2022 of the total periods studied. The most common symptoms included fever, cough, and dyspnea. In addition, a high mortality rate was observed during 2020, with 63 % of the total deaths, adding up to a total of 874 deaths over the three years analyzed. This study provides valuable evidence on the progression and impact of COVID-19 in a public health context, highlighting the variability in case prevalence and symptom severity over time. Health prevention actions were proposed taking as experience the data provided by this research.

Keywords: Coronavirus; Epidemic; Deaths; Common Symptoms.

RESUMEN

La crisis sanitaria global que se generó por la pandemia de Coronavirus, trajo como consecuencia un desajuste a nivel mundial en varias esferas. Esta investigación tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las características clínico-epidemiológicas de la enfermedad mediante el análisis de datos de una institución pública en Santo Domingo de los Tsáchilas entre 2020 y 2022. Utilizando un enfoque retrospectivo transversal, los investigadores analizaron datos de una base de datos de la unidad de salud. Se optó por un muestreo no probabilístico por conveniencia. Los hallazgos revelaron que los casos positivos representaron el 35 % en 2020, el 41 % en 2021, y el 22 % en 2022 del total del periodo estudiado. Los síntomas más comunes incluyeron fiebre, tos y disnea. Además, se observó una alta tasa de mortalidad durante el año 2020, con un 63 % del total de defunciones, sumando un total de 874 fallecidos a lo largo de los tres años analizados. Este estudio aporta evidencia valiosa sobre la progresión y el impacto de la COVID-19 en un contexto de salud pública, destacando la variabilidad en la prevalencia de casos y la severidad de los síntomas a lo largo del tiempo. Se propusieron acciones de prevención de salud tomando como experiencia los datos aportados por esta investigación

Palabras clave: Coronavirus; Epidemia; Fallecidos; Síntomas Comunes.

INTRODUCCIÓN

La COVID-19 es una enfermedad respiratoria causada por el coronavirus SARS-CoV-2, perteneciente a la familia de los coronavirus, que se identificó por primera vez en Wuhan, China, en diciembre de 2019.(1) Este virus se transmite principalmente a través de gotículas respiratorias cuando una persona infectada tose, estornuda o habla, y puede entrar al cuerpo a través de los ojos, la nariz o la boca. Una vez dentro del organismo, el virus se replica en las células del tracto respiratorio, lo que puede causar una variedad de síntomas que van desde leves, como fiebre y tos, hasta más graves, como dificultad para respirar y neumonía.(2)

Los principales factores de riesgo para desarrollar formas graves de COVID-19 incluyen la edad avanzada, especialmente mayores de 65 años, y la presencia de condiciones médicas subyacentes como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas, obesidad y sistemas inmunológicos comprometidos. Además, ciertos grupos poblacionales son más vulnerables a la infección y a sus consecuencias, como los trabajadores de la salud, personas que viven en instituciones de cuidados a largo plazo, comunidades marginadas con acceso limitado a atención médica y recursos, y aquellos con condiciones socioeconómicas desfavorables que dificultan el distanciamiento social y el acceso a medidas preventivas.(3)

A nivel mundial, el índice de mortalidad por COVID-19 ha variado a lo largo del tiempo y entre diferentes regiones, influenciado por factores como la disponibilidad y calidad de la atención médica, las medidas de salud pública implementadas y la respuesta de la población.(4) Según datos recopilados hasta la fecha, la tasa de mortalidad global por COVID-19 se ha mantenido en un promedio aproximado del 2-3 %, aunque este número puede variar según la población y las circunstancias locales.(5) En el caso de Ecuador, la tasa de mortalidad por COVID-19 ha fluctuado a lo largo de la pandemia, pero se sitúa en torno al 2,5 %, reflejando los desafíos que enfrenta el país en términos de recursos de salud, acceso a la atención médica y factores socioeconómicos que pueden influir en los resultados de la enfermedad.(6)

Actualmente, gracias a las medidas de prevención implementadas por las autoridades, incluyendo la vacunación, las estrategias de cerco epidemiológico y el control sanitario, la pandemia ha disminuido su impacto. Estas acciones han permitido un mejor control de la propagación de la enfermedad, reduciendo tanto el número de casos como de fallecimientos.(5)

Esta investigación tiene como objetivo proporcionar un resumen detallado de las características clínico-epidemiológicas de la enfermedad mediante el análisis de datos de una institución pública en Santo Domingo de los Tsáchilas entre 2020 y 2022. Se enfoca en clasificar los casos confirmados, descartados y sospechosos atendidos en esta institución, y describir la tendencia de los casos, las edades más afectadas, los síntomas más comunes y las comorbilidades asociadas. El propósito es analizar y divulgar a la comunidad los principales factores que contribuyeron al agravamiento de la enfermedad y los tiempos de recuperación.

Objetivos Específicos

· Determinar la incidencia de casos confirmados en las semanas epidemiológicas 16 a 53 del año 2020 en la unidad pública de salud de Santo Domingo de los Tsáchilas, así como también contemplar la incidencia de los casos confirmados de COVID -19 en el año 2021 y 2022

· Determinar el rango de edades más afectada por el COVID-19 durante el periodo 2020, 2021, 2022 en la unidad pública de salud de Santo Domingo de los Tsáchilas

· Determinar los síntomas más frecuentes en los pacientes afectados por COVID-19 en la unidad pública de salud de Santo Domingo de los Tsáchilas en el periodo 2020, 2021,2022.

· Determinar cuáles fueron las principales comorbilidades que se presentaron como un factor de riesgo para padecer COVID-19 en el periodo 2020, 2021 y 2022 en una unidad pública de salud de Santo Domingo de los Tsáchilas

MÉTODO

En el estudio actual, se adoptó una modalidad cuantitativa para analizar la caracterización de la COVID-19 durante el período 2020-2022. Los datos se recolectaron de una base de datos de una unidad pública de salud en Santo Domingo. Esta base proporcionó información verificada sobre los casos registrados en el período mencionado, permitiendo un análisis detallado y la representación gráfica de la evolución temporal de la pandemia.

Tipo de investigación

El diseño del estudio es de tipo transversal retrospectivo. Consistió en la recolección puntual de datos para examinar la prevalencia de COVID-19 y describir variables asociadas, como el perfil epidemiológico de los pacientes y los factores de riesgo asociados a la mortalidad.

Población y muestra

La población del estudio incluyó a todos los pacientes que acudieron a una unidad de salud pública en Santo Domingo de los Tsáchilas durante la pandemia de COVID-19. De los 5712 pacientes testeados entre 2020 y 2022, 1413 resultaron positivos para COVID-19. La muestra se seleccionó mediante un muestreo no probabilístico de conveniencia, enfocando en aquellos pacientes que acudieron al área de síntomas respiratorios y que estaban disponibles durante el periodo de estudio.

Técnicas e instrumentos empleados

El análisis de los datos se llevó a cabo mediante técnicas de representación gráfica, incluyendo gráficos de barras agrupadas y simples, y gráficos sectoriales. Estos métodos permitieron una visualización clara de los casos confirmados, descartados y sospechosos a lo largo de los tres años de estudio, así como la distribución por rangos de edad y comorbilidades asociadas a factores de riesgo en pacientes con COVID-19. Los instrumentos utilizados surgieron de una exhaustiva revisión de la base de datos de la institución de salud, asegurando así la fiabilidad y credibilidad de los datos analizados.

RESULTADOS

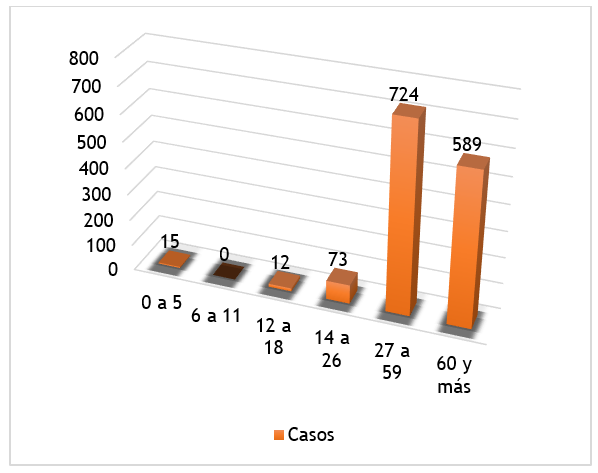

Entre 2020 y 2022, se atendió a 5 712 pacientes, cuyas edades oscilaban entre los 5 y 60 años, en el área de síntomas respiratorios de una unidad de salud pública en Santo Domingo de los Tsáchilas. De este total, 1413 pacientes dieron positivo para COVID-19. No obstante, 689 de estos pacientes fueron excluidos del análisis posterior debido a la no conformidad con los criterios de inclusión del estudio. En consecuencia, la muestra analizada se compuso de 724 pacientes, comprendidos en el rango de edad de 27 a 59 años, como se ilustra en el gráfico 2. Esta cohorte representativa de la población económicamente activa mostró una prevalencia de infección por COVID-19 del 51 %, indicando una susceptibilidad significativamente mayor en comparación con otros grupos etarios. Este segmento poblacional, por su mayor movilidad y actividad laboral, estuvo particularmente expuesto al riesgo de transmisión del virus.

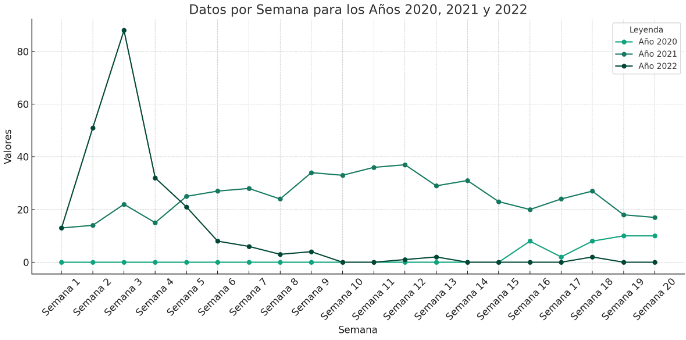

Figura 1. Total de casos confirmados por año

Fuente: Base de datos de una unidad pública de salud en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas

El gráfico muestra la evolución de valores a lo largo de diferentes semanas para los años 2020, 2021 y 2022. A continuación, se muestra una interpretación de los resultados por año:

Año 2020:

· Los datos comienzan en la semana 16, indicando que no se recopilaron o no están disponibles los datos de las primeras 15 semanas.

· Los valores empiezan en 8, bajan a 2 en la semana 17, suben de nuevo a 8 en la semana 18, y finalmente se estabilizan en 10 durante las semanas 19 y 20.

Año 2021

· Este año muestra datos para todas las semanas desde la 1 hasta la 20.

· Hay un incremento notable en los valores desde la semana 1 hasta la semana 3, donde alcanzan un pico de 22. Luego, los valores fluctúan, con otro pico notable de 37 en la semana 12. Después de este pico, los valores tienden a disminuir gradualmente hacia el final del período observado.

Año 2022

· En 2022, los valores empiezan en 13 y aumentan significativamente hasta alcanzar un pico de 88 en la semana 3.

· Después de este pico extremadamente alto, los valores disminuyen de manera abrupta hasta llegar a cero en la semana 10 y permanecen en cero o valores muy bajos por el resto del período observado.

El año 2022 muestra una variabilidad mucho mayor en comparación con 2020 y 2021, con un pico muy alto en las primeras semanas y una caída rápida a cero. Esto podría indicar un evento excepcional o una recogida de datos particularmente intensa durante las primeras semanas, seguida de una normalización o cese en la recogida de datos. En comparación, 2021 muestra una mayor consistencia en la recogida de datos a lo largo de todas las semanas, con variaciones que podrían reflejar patrones estacionales o de otro tipo. Este análisis ayuda a entender mejor las tendencias y variaciones anuales y podría ser útil para prever comportamientos o planificar para el futuro basándose en las tendencias observadas.

Figura 2. Rango de edades de los casos confirmados de Covid de la muestra

Fuente: base de datos del centro de salud de la ciudad de Santo Domingo

El gráfico clasifica los casos reportados por una unidad pública de salud en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas en seis categorías de edad:

1. Primera infancia (0 a 5 años): el gráfico muestra 15 casos en el grupo de edad más joven, lo cual puede ser un indicador de incidencia en esta población, aunque comparativamente bajo en relación con los grupos de mayor edad.

2. Infancia (6 a 11 años): no hay casos representados en este grupo de edad en el gráfico, lo que sugiere que este grupo no se vio afectado o que las intervenciones dirigidas a este grupo fueron altamente efectivas durante el período de reporte.

3. Adolescencia (12 a 18 años): el gráfico indica que hubo 12 casos entre los adolescentes, lo que indica una incidencia baja comparada con otros grupos de edad.

4. Juventud (14 a 26 años): se observa un aumento a 73 casos en el gráfico, indicando que los jóvenes adultos pueden estar más expuestos o ser más susceptibles a las condiciones que están siendo monitoreadas.

5. Adultez (27 a 59 años): este grupo muestra el número más alto de casos en el gráfico, con 724, lo que podría reflejar una mayor vulnerabilidad o exposición al factor de salud que está siendo reportado.

6. Vejez (60 años o más): el gráfico reporta 589 casos, una cifra significativa que sugiere una alta incidencia o vulnerabilidad en la población de mayor edad, aunque ligeramente menor que el grupo de adultos.

Estos resultados pueden estar dados por varias posibles causas, entre las que se citan las siguientes:

1. Exposición Laboral: los adultos están en edad de trabajar y a menudo se encuentran en ambientes laborales donde pueden estar expuestos a más personas y, por lo tanto, a un mayor riesgo de contagio de enfermedades transmisibles.

2. Responsabilidades Sociales y Familiares: los adultos suelen tener más responsabilidades, como el cuidado de hijos o padres mayores, que requieren interacciones sociales frecuentes, lo que puede aumentar la exposición a patógenos.

3. Preexistencia de Condiciones de Salud: con la edad, es más común tener enfermedades crónicas o condiciones de salud subyacentes que pueden comprometer el sistema inmunológico y hacer a los individuos más susceptibles a infecciones.

4. Mayores Tasas de Hospitalización: los adultos y adultos mayores son más propensos a ser hospitalizados por otras condiciones, lo que puede aumentar el riesgo de exposición a infecciones nosocomiales.

5. Cambio en el Sistema Inmune: a medida que las personas envejecen, su sistema inmunológico puede volverse menos eficaz en responder a patógenos, lo que los hace más vulnerables a infecciones.

6. Movilidad y Actividades Sociales: los adultos tienden a ser más móviles y pueden participar en una gama más amplia de actividades sociales que otros grupos de edad, aumentando sus oportunidades de exposición.

7. Acceso a la Atención Médica: puede haber diferencias en la frecuencia con la que los adultos y los adultos mayores buscan y acceden a la atención médica, lo que podría afectar las tasas de diagnóstico y reporte de casos.

8. Cumplimiento de Medidas Preventivas: puede haber variaciones en el cumplimiento de las medidas preventivas, como la vacunación, el uso de mascarillas o el distanciamiento social, entre diferentes grupos de edad.

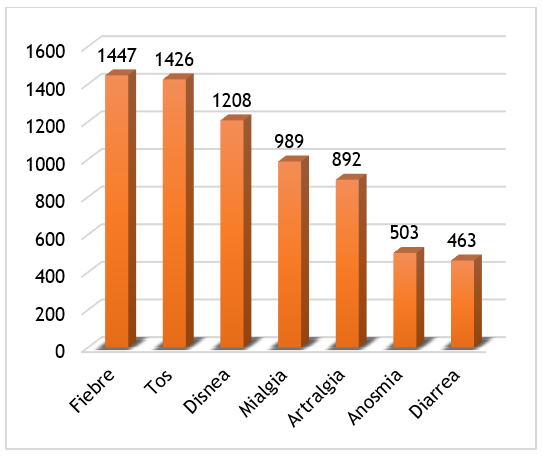

Figura 3. Síntomas frecuentes en los pacientes positivos a Covid

Fuente: base de datos del centro de salud de la ciudad de Santo Domingo

La interpretación de estos datos destaca la diversidad y la naturaleza sistémica de COVID-19, lo cual es importante para varios aspectos del manejo de la pandemia y la atención al paciente. Identificación de Síntomas Comunes para el Diagnóstico Rápido:

· El conocimiento de los síntomas más comunes de COVID-19, como la fiebre, la tos y la disnea, permite a los profesionales de la salud identificar potencialmente a los pacientes infectados de manera más rápida y precisa. Este reconocimiento temprano es vital para implementar medidas de aislamiento y tratamiento adecuadas, minimizando así la transmisión del virus.

· Comprender la Naturaleza Sistémica para el Manejo Integral: COVID-19 no solo afecta el sistema respiratorio sino que también puede impactar otros sistemas del cuerpo, como el muscular y el articular, manifestándose en síntomas como mialgia y artralgia. Este entendimiento es esencial para un manejo integral del paciente, que abarque no solo los síntomas respiratorios sino también otros síntomas que pueden afectar la calidad de vida del paciente.

· Vigilancia de Síntomas Únicos para Investigación y Educación: Síntomas distintivos de COVID-19, como la anosmia, proporcionan a los investigadores y médicos pistas importantes sobre las particularidades del virus y su interacción con el cuerpo humano. La anosmia, por ejemplo, ha llevado a investigaciones adicionales sobre cómo el virus afecta los nervios y tejidos asociados con el sentido del olfato. Además, educar al público sobre estos síntomas únicos puede ayudar a las personas a reconocer una posible infección temprana y buscar asesoramiento médico rápidamente.

· Preparación para Síntomas Persistentes o Long-COVID: Algunos pacientes experimentan síntomas prolongados o "long-COVID", donde problemas como la anosmia o la fatiga persisten mucho después de la fase aguda de la enfermedad. Reconocer la posibilidad y prevalencia de estos síntomas prolongados es fundamental para proporcionar apoyo continuo y tratamientos específicos a los pacientes que los necesitan.

Por lo tanto, la distribución y frecuencia de los síntomas en pacientes con COVID-19 tienen implicaciones directas en cómo se maneja la enfermedad desde el punto de vista clínico, cómo se diseñan las políticas de salud pública y cómo se orienta la investigación futura sobre la enfermedad. Estos aspectos subrayan la importancia de una estrategia bien informada y multidimensional para abordar la pandemia.

Figura 4. Total de casos fallecidos por Covid por año

Fuente: Base de datos de una unidad pública de salud en la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas

El gráfico anterior representa el número de fallecidos por semana epidemiológica a lo largo de lostres años, se interpretaron los resultados por año para mejor comprensión.

Año 2020:

· No hay datos para las primeras 15 semanas.

· A partir de la semana 16, se observa un aumento en el número de fallecidos, con un pico de 27 en la semana 25 y el pico más alto de 32 en la semana 27.

· Después de este pico, los números tienden a disminuir, con fluctuaciones, hacia el final del año.

Año 2021:

· Los datos están disponibles desde la semana 1.

· Hay un aumento significativo de fallecidos en la semana 8 con 20 casos, seguido por una serie de altibajos, pero en general, los números son más bajos en comparación con la primera mitad del año 2020.

· La segunda mitad del año muestra una notable disminución en el número de fallecidos, llegando a cero en muchas semanas.

Año 2022:

· La tendencia es aún más pronunciada hacia una baja en el número de fallecidos en comparación con 2021.

· Hay solo unos pocos picos pequeños de fallecidos, siendo el más alto en la semana 6 con 6 casos.

· A partir de la semana 16 hasta la semana 52, no se reportaron fallecidos, a excepción de la semana 17 y la semana 39 donde hubo 1 caso respectivamente.

Estos resultados demuestran que hubo una tendencia decreciente en el número de fallecidos de 2020 a 2022. El año 2020 muestra los números más altos de fallecidos en las semanas reportadas, lo que podría sugerir un evento particular durante ese año que no se repitió con la misma gravedad en 2021 y 2022.

En 2021 y 2022, el número de fallecidos es considerablemente menor, y en 2022, hay muchas semanas sin ningún fallecido reportado. Esta disminución puede ser resultado de medidas preventivas efectivas y mejor manejo de la situación que causó los fallecimientos.

A continuación se muestra un análisis de los casos positivos y los fallecidos, teniendo como indicadores la prevalencia y mortalidad, los síntomas comunes en los pacientes, los factores de riesgo y la epidemiología:

Análisis de los casos positivos y los fallecidos

· Prevalencia y Mortalidad: según el estudio, la prevalencia de casos positivos cambió significativamente durante el periodo analizado, siendo del 35 % en 2020, 41 % en 2021 y 22 % en 2022. Estos datos sugieren una disminución en la prevalencia de casos a lo largo del tiempo, lo cual podría estar correlacionado con la implementación de medidas de salud pública y la campaña de vacunación. La mortalidad fue significativamente alta en 2020 con 63 % de los fallecimientos registrados en ese año, lo que indica la severidad inicial de la pandemia antes de la amplia disponibilidad de tratamientos y vacunas.

· Síntomas Comunes: los síntomas más frecuentes entre los pacientes fueron fiebre, tos y disnea. Estos síntomas son indicativos de la afectación respiratoria que caracteriza a la COVID-19 y son consistentes con los hallazgos globales sobre los síntomas del virus. La frecuencia de estos síntomas también refleja su utilidad en el diagnóstico clínico preliminar y la evaluación de la severidad.

· Factores de Riesgo y Causas: se identificaron comorbilidades como hipertensión y diabetes mellitus como factores de riesgo significativos que pueden haber exacerbado la severidad de la enfermedad en los pacientes afectados, conduciendo a mayores tasas de mortalidad. Este vínculo destaca la importancia de la gestión de enfermedades crónicas dentro de la estrategia de respuesta a la pandemia.

· Tendencias Epidemiológicas: Impacto de Intervenciones. Se observa una clara disminución en la prevalencia de casos y fallecimientos con el tiempo, lo cual puede atribuirse a una combinación de factores, incluyendo el efecto protector de las vacunas, mejor conocimiento y tratamiento de la enfermedad, y el cumplimiento de las medidas de bioseguridad.

El análisis del comportamiento del virus en la unidad pública de Santo Domingo de los Tsáchilas proporciona evidencia clave para futuras políticas de salud pública. Se resalta la importancia de continuar con la vigilancia epidemiológica. Mantener la capacidad de adaptación de los servicios de salud y enfocarse en la educación pública sobre medidas de prevención y manejo de comorbilidades para mitigar el impacto de posibles futuras olas o pandemias similares. Estos puntos de análisis no solo ayudan a comprender mejor la dinámica de la pandemia en la región sino que también sirven de base para la mejora continua de las respuestas de salud pública frente a emergencias sanitarias.

DISCUSIÓN

En la investigación realizada, se observó una distribución equilibrada entre los géneros, donde 358 (49,4 %) de los casos correspondieron al sexo femenino y 366 (50,6 %) al masculino. Aunque la diferencia es leve, el sexo masculino mostró una ligera prevalencia. Este hallazgo es congruente con los resultados de un estudio conducido por Jin, L. en China entre el 20 de enero y el 10 de febrero de 2020, donde de un total de 1 740 casos positivos de COVID-19, el 55,52 % eran hombres y el 44,48 % mujeres, reafirmando la tendencia observada en nuestra investigación.

Adicionalmente, se procedió con la tabulación de datos a partir de la semana epidemiológica 16 del año 2020. Hasta el cierre de ese año, se registraron 1 438 pacientes en la unidad de salud analizada, con una prevalencia del 41,65 % de casos confirmados. El año 2021 vio un aumento en el número de pacientes a 1 942, aunque la prevalencia de casos confirmados disminuyó a 35,73 %. En 2022, se atendieron a 2 273 pacientes, registrándose la prevalencia más baja de casos confirmados, un 16,58 %, marcando este año como el de menor incidencia. A lo largo de los tres años estudiados, se contabilizaron un total de 5 653 pacientes, de los cuales el 29,54 % resultaron casos confirmados durante la pandemia de COVID-19.

En cuanto a la presentación clínica, los síntomas más frecuentemente reportados por los pacientes incluyeron fiebre, tos y disnea, en línea con lo descrito por (1). Estudio realizado por (7) también señalan la fatiga inicial y otros síntomas con incidencias significativas, lo que refleja hallazgos similares a los de la presente investigación. Estos resultados subrayan la importancia de la vigilancia continua de las características epidemiológicas del virus para ajustar las estrategias de salud pública y mejorar la respuesta ante futuros brotes pandémicos.(8)

La influencia del género en la susceptibilidad y la severidad de COVID-19, sugiere que factores biológicos y socioculturales pueden influir significativamente. Biológicamente, las diferencias inmunológicas entre géneros pueden afectar cómo hombres y mujeres responden al virus. Socioculturalmente, las diferencias en comportamientos de riesgo y en el acceso y uso de servicios de salud también pueden jugar un papel crucial.(9) Estas diferencias subrayan la necesidad de estrategias de salud pública que consideren las necesidades específicas de género para ser más efectivas y equitativas en la prevención y el tratamiento de la enfermedad.(10)

La disminución en la prevalencia de casos de COVID-19 desde 2020 hasta 2022 puede atribuirse a varios factores, incluidas las intervenciones de salud pública como el distanciamiento social, las cuarentenas, y especialmente la vacunación. Las variantes del virus han alterado también la dinámica de transmisión y respuesta a las vacunas, lo que sugiere que las estrategias de contención deben ser flexibles y adaptativas. Mientras que los datos actuales pueden sugerir una tendencia decreciente, la posibilidad de nuevas variantes exige una preparación constante y la capacidad de ajustar las respuestas de salud pública rápidamente.(11)

Los síntomas comunes como fiebre, tos y disnea son cruciales para el diagnóstico temprano y el manejo de COVID-19, lo que requiere que los sistemas de salud ajusten continuamente sus protocolos para mejorar la detección y el tratamiento. La identificación de síntomas menos comunes, como la fatiga, puede ayudar a diagnosticar casos que de otro modo podrían pasar desapercibidos, mejorando así los resultados del tratamiento.(12) Además, una estrategia de comunicación efectiva que eduque al público sobre la gama completa de síntomas puede fomentar una búsqueda más rápida de asesoramiento y tratamiento médico, potenciando la contención de la enfermedad.(13)

Las lecciones aprendidas de la gestión de la pandemia de COVID-19 son invaluables para mejorar la preparación y respuesta a futuras emergencias sanitarias. La comprensión de cómo se distribuye y maneja una enfermedad puede informar políticas más robustas y resilientes.(14) Utilizar los datos acumulados sobre prevalencia y síntomas puede fortalecer los sistemas de salud al permitirles anticipar y responder a las olas futuras de la pandemia o a nuevas enfermedades emergentes. Esta preparación no solo es necesaria para la contención rápida, sino también para la mitigación del impacto socioeconómico de futuras crisis sanitarias.(15)

Propuesta de Estrategias de salud pública para futuras investigaciones

1. Desarrollar programas de salud diferenciados por género para abordar las disparidades observadas en la prevalencia y gravedad de la enfermedad. Esto podría incluir campañas de concientización dirigidas a grupos específicos y adaptación de los servicios de atención médica según las necesidades de cada género.

2. Analizar las tendencias de prevalencia a lo largo del tiempo para identificar patrones y factores que influyan en la disminución o aumento de casos. Esto implica monitorear de cerca las variantes del virus, evaluar la eficacia de las medidas de salud pública implementadas y promover la vacunación masiva.

3. Ajustar los protocolos de diagnóstico temprano y manejo de casos para incluir síntomas menos comunes como la fatiga, lo que podría mejorar la detección y atención de pacientes. Además, promover la educación pública sobre los síntomas menos conocidos y la importancia de buscar atención médica temprana.

4. Utilizar los datos recopilados durante la pandemia para mejorar las respuestas a futuras emergencias sanitarias. Esto implica fortalecer los sistemas de vigilancia epidemiológica, mejorar la capacidad de respuesta de los sistemas de salud y desarrollar estrategias de comunicación efectivas para educar al público sobre medidas preventivas y síntomas de alerta.

CONCLUSIONES

La investigación realizada permitió una detallada descripción del comportamiento clínico-epidemiológico de los casos de COVID-19 atendidos en una unidad pública sanitaria en Santo Domingo de los Tsáchilas durante los años 2020 a 2022. Este estudio contribuyó significativamente a la caracterización de la pandemia en la región, arrojando luz sobre las dinámicas temporales y demográficas del virus.

Uno de los principales desafíos identificados fue la limitada disponibilidad de información fiable sobre COVID-19 para la comunidad de Santo Domingo, exacerbada por la difusión de datos a menudo poco confiables a través de canales no oficiales. Esta situación subraya la necesidad crítica de mejorar los mecanismos de comunicación y validación de la información relacionada con la salud pública.

Los datos recolectados revelaron un incremento notable en los casos confirmados y las muertes por COVID-19 durante el año 2020, coincidiendo con el apogeo de la pandemia. Este aumento puede atribuirse a la falta inicial de conocimiento sobre la virulencia del virus y las estrategias efectivas de tratamiento y prevención.

Además, se observó que la mayor incidencia de contagios se concentró en individuos de entre 27 y 59 años, coincidiendo con la población económicamente activa, lo cual podría explicarse por su mayor exposición al virus debido a actividades laborales y sociales. Paralelamente, se determinó que los pacientes con comorbilidades preexistentes, especialmente aquellos con hipertensión y diabetes mellitus, presentaron mayores complicaciones médicas en relación con la infección por COVID-19.

Estos hallazgos destacan la importancia de implementar estrategias de salud pública que aborden las necesidades específicas de los grupos demográficos más vulnerables y de asegurar la provisión de información médica precisa y verificable a la comunidad durante emergencias sanitarias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Abreu MRP, Tejeda JJG, Guach RAD. Características clínico-epidemiológicas de la COVID-19. Revista Habanera de Ciencias Médicas. 2020;19(2):1-15. https://www.medigraphic.com/pdfs/revhabciemed/hcm-2020/hcm202e.pdf

2. Sanz Valero J. Enfermedad por coronavirus: pandemia e infodemia. Hospital a Domicilio. 2022;6(1):5-9. https://scielo.isciii.es/pdf/had/v6n1/2530-5115-had-6-1-5.pdf

3. Cortés ME. Coronavirus como amenaza a la salud pública. Revista médica de Chile. 2020;148(1):124-6. https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v148n1/0717-6163-rmc-148-01-0124.pdf

4. Cussó RA, Navarro CN, Gálvez AMP. El cuidado humanizado en la muerte por COVID-19: a propósito de un caso. Enfermería Clínica. 2021;31:S62-S7. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1130862120303156

5. Chen Y, Liu Q, Guo D. Emerging coronaviruses: genome structure, replication, and pathogenesis. Journal of medical virology. 2020;92(4):418-23. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jmv.25681

6. Chauca R. La covid-19 en Ecuador: fragilidad política y precariedad de la salud pública. História, Ciências, Saúde-Manguinhos. 2021;28:587-91. https://www.scielo.br/j/hcsm/a/Mt4Y7Ykrnwt5x7tzKdZHDYG/?format=html

7. Abuabara-Franco E, Bohórquez-Rivero J, Restom-Arrieta J, Uparella-Gulfo I, Sáenz-López J, Restom-Tinoco J. Infección por SARS-CoV-2 y enfermedad COVID-19: revisión literaria. Revista Salud Uninorte. 2020;36(1):196-230. http://www.scielo.org.co/pdf/sun/v36n1/2011-7531-sun-36-01-196.pdf

8. Cairoli E, Espinosa G. Enfermedades autoinmunes y vacunas contra la COVID-19. Toma de decisiones en escenarios de incertidumbre. Medicina Clinica. 2021;157(5):247. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8162708/

9. Meneses AS. COVID-19: Aspectos epidemiológicos de la pandemia. Revista Peruana de Reumatología. 2020;26(2):2-16.

10. Salas R, Iannacone J, Guillén A, Da Fieno JT, Flores LA, Perez LGC, et al. coronavirus covid-19: conociendo al causante de la pandemia. The Biologist. 2020;18(1):9-27. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9397965

11. Maguiña Vargas C, Gastelo Acosta R, Tequen Bernilla A. El nuevo Coronavirus y la pandemia del Covid-19. Revista Médica Herediana. 2020;31(2):125-31. http://www.scielo.org.pe/pdf/rmh/v31n2/1729-214X-rmh-31-02-125.pdf

12. Cedeño NJV, Cuenca MFV, Mojica ÁAD, Portillo MT. Afrontamiento del COVID-19: estrés, miedo, ansiedad y depresión. Enfermería investiga. 2020;5(3):63-70. https://revistas.uta.edu.ec/erevista/index.php/enfi/article/view/913/858

13. Hueda-Zavaleta M, Copaja-Corzo C, Bardales-Silva F, Flores-Palacios R, Barreto-Rocchetti L, Benites-Zapata VA. Factores asociados a la muerte por COVID-19 en pacientes admitidos en un hospital público en Tacna, Perú. Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública. 2021;38:214-23. https://www.scielosp.org/article/rpmesp/2021.v38n2/214-223/es/

14. Ndwandwe D, Wiysonge CS. COVID-19 vaccines. Current opinion in immunology. 2021;71:111-6. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095279152100090X

15. Castro R. Coronavirus, una historia en desarrollo. Revista médica de Chile. 2020;148(2):143-4. https://www.scielo.cl/pdf/rmc/v148n2/0717-6163-rmc-148-02-0143.pdf

FINANCIACIÓN

Ninguna.

CONFLICTO DE INTERESES

Ninguno.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Icler Naun Sisalema Aguilar, Bolívar Fernando Mena Hidalgo, Alice Mishell Mantilla Moreira, Francisco Gabriel Morejón Vallejo.

Análisis formal: Icler Naun Sisalema Aguilar, Bolívar Fernando Mena Hidalgo, Alice Mishell Mantilla Moreira, Francisco Gabriel Morejón Vallejo.

Investigación: Icler Naun Sisalema Aguilar, Bolívar Fernando Mena Hidalgo, Alice Mishell Mantilla Moreira, Francisco Gabriel Morejón Vallejo.

Redacción – borrador original: Icler Naun Sisalema Aguilar, Bolívar Fernando Mena Hidalgo, Alice Mishell Mantilla Moreira, Francisco Gabriel Morejón Vallejo.

Redacción – revisión y edición: Icler Naun Sisalema Aguilar, Bolívar Fernando Mena Hidalgo, Alice Mishell Mantilla Moreira, Francisco Gabriel Morejón Vallejo.