doi: 10.56294/dm2023255

REPORTE DE CASO

Challenges and strategies in the treatment of juvenile type 2 diabetes: a case analysis

Desafíos y estrategias en el tratamiento de diabetes tipo 2 juvenil: un análisis de caso

Blanca Cristina Estrella López1 ![]() *,

Blanca Cristina Estrella López1

*,

Blanca Cristina Estrella López1 ![]() *, Silvio Amable Machuca

Vivar1

*, Silvio Amable Machuca

Vivar1 ![]() *

*

1Universidad Regional Autónoma de Los Andes, Sede Santo Domingo. Ecuador.

Citar como: Estrella López BC, Aguilar Berrezueta RJ, Machuca Vivar SA. Challenges and Strategies in the Treatment of Juvenile Type 2 Diabetes: A Case Analysis. Data and Metadata. 2023; 2:255. https://doi.org/10.56294/dm2023255

Enviado: 23-07-2023 Revisado: 02-10-2023 Aceptado: 28-12-2023 Publicado: 29-12-2023

Editor: Prof.

Dr. Javier González Argote ![]()

ABSTRACT

Type 2 diabetes mellitus is today the most common type of diabetes, characterized by insulin resistance and dysfunction of the beta cells of the pancreas. This condition is especially prevalent in adults, although in recent times it has increased significantly among young people. Factors such as obesity, lack of physical activity, poor sleep quality, family history are known contributors. The objective of this work is to develop effective intervention strategies and improve the management of the disease in adolescents. A case study was carried out and using the PESTEL method, strategies are proposed to comprehensively address the challenges associated with type 2 diabetes mellitus in adolescents, in addition to improving not only individual care but also the social and political environment that affects them youths.

Keywords: Disease Management; Strategies; Metabolic Disorders; Case Presentation.

RESUMEN

La diabetes mellitus tipo 2 es hoy en día el tipo más común de diabetes, caracterizado por la resistencia a la insulina y la disfunción de las células beta del páncreas. Esta condición es especialmente prevalente en personas adultas, aunque en los últimos tiempos ha aumentado significativamente entre los jóvenes. Factores como la obesidad, la falta de actividad física, la mala calidad del sueño, los antecedentes familiares, son contribuyentes conocidos. El presente trabajo tiene como objetivo desarrollar estrategias de intervención efectivas y mejorar la gestión de la enfermedad en los adolescentes. Se realizó un estudio de caso y mediante el método PESTEL se proponen estrategias para abordar de manera integral los desafíos asociados con la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes, además de mejorar no solo el cuidado individual sino también el entorno social y político que afecta a estos jóvenes.

Palabras clave: Gestión de la Enfermedad; Estrategias; Trastornos Metabólicos; Presentación de Caso.

INTRODUCCIÓN

La diabetes ha afectado a la humanidad desde tiempos ancestrales. Documentos del año 1550 a.C. muestran que los egipcios ya describían una enfermedad sospechosa de ser diabetes, refiriéndose a ella como “orina dulce” debido a que atraía hormigas, un método de diagnóstico primitivo también mencionado en el The National Medical Journal of India. El término griego “diabese” significa “atravesar”, y aunque antiguas civilizaciones como griegos, persas, chinos, japoneses e indios estaban familiarizadas con esta entidad, su causa era desconocida, al vincular el diagnóstico de diabetes a menudo con un veredicto fatal.

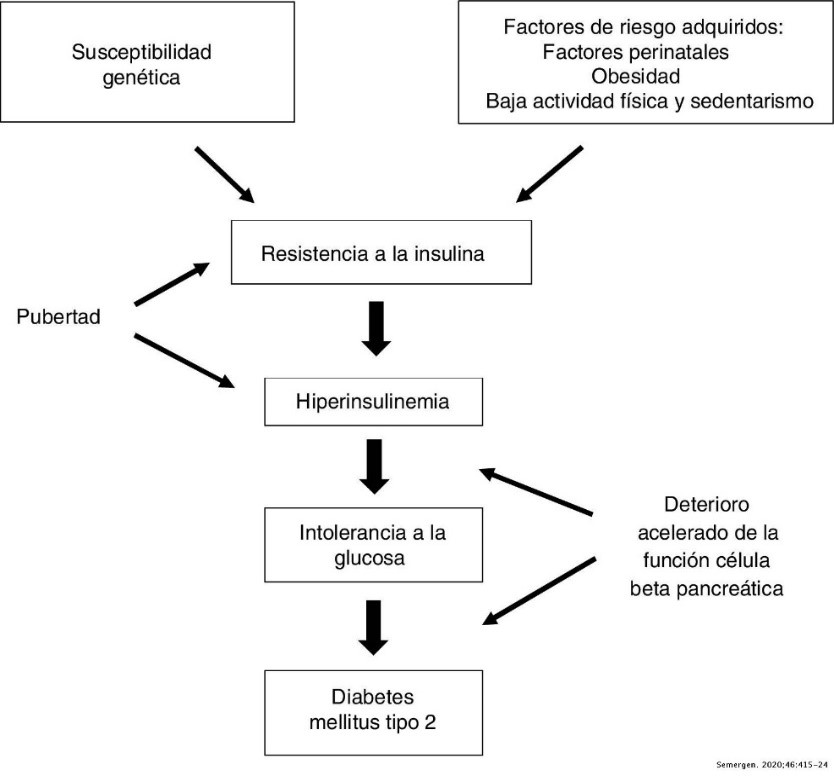

La diabetes mellitus tipo 2, que es la forma más prevalente entre los trastornos metabólicos crónicos, afecta principalmente a individuos mayores de 45 años. Su etiología se asocia con una resistencia a la insulina en el tejido y una disfunción de las células beta pancreáticas. Los factores de riesgo clave incluyen mala calidad de sueño, antecedentes familiares de diabetes, obesidad, sedentarismo, dislipidemia y tabaquismo.(1) Importantes también son el tejido adiposo y los procesos inflamatorios que contribuyen al desequilibrio metabólico y llevan a la hiperglucemia.

En años recientes, se ha observado un incremento en la incidencia de diabetes mellitus tipo 2 en edades tempranas, influida por factores adversos maternos durante el embarazo, como la desnutrición y la diabetes gestacional. Además, la nutrición en los primeros cinco años de vida y factores como la obesidad y el sedentarismo juegan un papel crucial en la progresión de la enfermedad en jóvenes.(2)

Los principales factores de riesgo para diabetes tipo 2 en niños y adolescentes incluyen la obesidad, predisposición genética, antecedentes familiares, y condiciones específicas al nacer, como un peso menor de 2500 g o mayor de 4000 g en hijos de madres diabéticas.(3) La enfermedad suele diagnosticarse alrededor de los 13 o 14 años, con un inicio más temprano en niñas, lo cual sugiere que la resistencia a la insulina durante la pubertad puede ser significativa.(4) Es crucial la educación del paciente y la familia, centrándose en cambios de comportamiento como la dieta y la actividad física. Los tratamientos suelen incluir el uso de metformina o insulina, con el objetivo de alcanzar niveles óptimos de glucosa y hemoglobina glicosilada.(5)

La diabetes tipo 2 en jóvenes ha visto un incremento alarmante, influenciado por factores como desnutrición y diabetes gestacional durante el embarazo, así como malos hábitos alimenticios en los primeros años de vida. Esta tendencia es preocupante dado que la enfermedad puede evolucionar más agresivamente en jóvenes, al conducir a complicaciones tempranas.

El creciente aumento en prevalencia de la diabetes mellitus tipos 2 lleva consigo una elevada carga sanitaria, al ser entre las principales causas de expectativa de vida reducida a nivel mundial, históricamente el desarrollo de esta patología ha sido asociado a personas adultas desde los 45 años, pero este patrón se ha reportado como variable gracias a los datos obtenidos sobre todo de países desarrollados donde los casos de inicio temprano se presentan principalmente entre los 10 y 19 años con un aumento dramático en incidencia en las últimas 2 décadas. En conjunto, la evidencia reportada indica una prevalencia aproximada de 46 casos por cada 100 000 jóvenes de entre 10-19 años según el estudio SEARCH, un estudio multicéntrico que indicó un aumento del 31 % en la prevalencia en un periodo de 9 años.(6)

Figura 1. Fisiopatología de la diabetes mellitus tipo 2

A medida que el número de jóvenes con diabetes tipo 2 crece, se hace evidente la necesidad de estudios más profundos sobre las disparidades raciales/étnicas y determinantes sociales que influyen en esta condición. Los futuros estudios deberán explorar cómo el entorno socioeconómico y el estrés afectan la prevalencia y manejo de la enfermedad en la juventud. Por tanto, el objetivo del presente estudio es evaluar la prevalencia y los factores determinantes de la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes, con el fin de desarrollar estrategias de intervención efectivas y mejorar la gestión de la enfermedad en esta población joven. Por lo que se establecen como tareas a realizar en este artículo las siguientes:

1. Identificar los factores de riesgo clave asociados con el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes e incluir aspectos genéticos, nutricionales y de estilo de vida, para fundamentar programas preventivos dirigidos específicamente a este grupo etario.

2. Examinar las disparidades raciales y socioeconómicas en la prevalencia de la diabetes tipo 2 entre adolescentes, con el objetivo de desarrollar intervenciones personalizadas que aborden las necesidades específicas de subgrupos vulnerables dentro de esta población.

MéTODO

Se emplearon diversos métodos en este sentido: el método histórico-lógico, que explora la sucesión cronológica del objeto de estudio para entender su evolución y desarrollo; el análisis documental, que organiza y procesa la información recopilada; el método inductivo-deductivo, que interpreta la información documental; la modelación, que permite la representación gráfica abstracta de las características y desarrollo del proceso; y el método sistémico-estructural, que es útil para modelar el proceso a través de la identificación de sus componentes.

En el nivel empírico, los métodos proporcionaron datos esenciales para la caracterización del problema científico y ayudaron a desarrollar propuestas para su solución. Se utilizaron métodos como la revisión documental, que aportó información vital sobre el estado actual del objeto de investigación, basándose en documentos clave del proceso de mejora en el contexto de la metodología de investigación científica en ciencias de la salud y la docencia clínica.

Los métodos teóricos facilitaron la interpretación de teorías, el análisis profundo de las relaciones fundamentales de los procesos no observables y la interpretación conceptual de los datos empíricos.

La estructura resulta del orden establecido por las relaciones entre estos componentes, al definir así el proceso en estudio como un sistema tanto en su expresión real (el objeto) como en su expresión ideal (la metodología para la redacción científica y la presentación de casos).

Un reporte de un caso o serie de casos son estudios de investigación biomédica narrativa con el propósito de describir información sobre enfermedades o síndromes clínicos poco frecuentes, efectos secundarios inusuales al tratamiento y pruebas diagnósticas en uno o más pacientes.(7)

Las presentaciones de casos son artículos que describen uno o varios casos clínicos de excepcional observación, o novedoso aspecto de una enfermedad o síndrome previamente conocido, que representa un aporte de especial interés para el conocimiento del tema o el proceso descrito.(8)

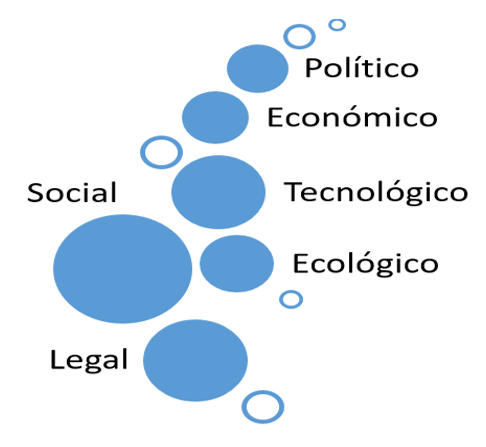

Método Pestel

El análisis PESTEL, es una herramienta de planificación estratégica que estructura y esquematiza el entorno para el diseño de futuros proyectos. Este análisis estratégico evalúa la situación presente de una organización con el objetivo de desarrollar estrategias que capitalicen las oportunidades y mitiguen los riesgos potenciales.(9)

La metodología del PESTEL implica identificar y examinar los factores del entorno en que se opera, para luego establecer acciones estratégicas pertinentes. Se consideran las influencias políticas que pueden afectar las operaciones futuras de la empresa, las condiciones económicas actuales y proyectadas que impactan en la implementación de estrategias, y los factores socioculturales que revelan tendencias de la sociedad contemporánea. Además, se analiza el rol de las innovaciones tecnológicas y sus posibles cambios a futuro, los aspectos ecológicos relevantes, y las variaciones en las normativas legales que puedan influir positiva o negativamente en el proyecto.

El primer paso de un análisis PESTEL es hacerse ciertas preguntas que dan una idea de qué aspectos resultan más relevantes y deben tenerse en cuenta. Se trata de las siguientes:

· ¿Cuál es la situación política del país y cómo puede afectar a la educación en la salud?

· ¿Cuáles son los factores económicos predominantes?

· ¿Qué importancia tiene la cultura en el mercado y cuáles son sus determinantes?

· ¿Qué innovaciones tecnológicas pueden aparecer y afectar la educación en la salud?

· ¿Cuáles son las preocupaciones ecológicas para la educación en la salud?

· ¿Existen legislaciones vigentes que regulen la educación en la salud o puede haber algún cambio en esta normativa?

Todos los aspectos de esta técnica son cruciales porque, además de ayudar a entender el sector, representa la columna vertebral de la gestión estratégica (figura 2).

En este apartado se engloban elementos como las políticas desarrolladas en el país, los niveles de pobreza del entorno, los índices de desigualdad, el desarrollo económico, el acceso a recursos de sus habitantes, así como la forma en que todo ello afecta a la educación en la salud.

Figura 2. Dimensiones del PESTEL

RESULTADOS

Caso Clínico

Se trata de una paciente femenina adolescente de 14 años, proveniente de zona rural, bajos recursos económicos, atendida en el seguro campesino, soltera, sin antecedentes personales relevantes. Antecedentes familiares, su abuela paterna presenta hipertensión y diabetes.

Acude con su madre a quien le preocupa el aumento de peso progresivo, menstruaciones irregulares, niega actividad sexual. Refiere que a los 13 años le diagnosticaron prediabetes por una glucosa al azar de 135, a partir de la fecha no se ha realizado controles, sin embargo, sube de peso en forma progresiva, se alimenta con ansiedad es difícil controlar la ingesta. Vive en zona rural y su alimentación es a base de carbohidratos, además de ser sedentaria y negarse a realizar ejercicios.

Atendida por el médico de la comunidad con diagnóstico de Prediabetes vs Diabetes tipo 1 y Obesidad, por lo que es referida al especialista para manejo con Insulina.

Durante el examen físico presenta acantosis nigricans en pliegues, peso de 72 kg, talla 1,52 cm Obesidad centrípeta. Tiroides aumentada de tamaño.

|

Tabla 1. Resultados de Exámenes de Laboratorio en la cita inicial con Médico de la comunidad |

||

|

Prueba |

Resultado |

Rango Normal |

|

Glucosa basal (mg/dL) |

135 |

70-99 |

|

Glucosa posprandial (mg/dL) |

190 |

<140 |

|

Hemoglobina glicosilada (HbA1c) % |

7,2 |

<5,7 |

La tabla muestra claramente que los valores de glucosa basal, glucosa posprandial y hemoglobina glicosilada (HbA1c) están por encima de los rangos normales, lo cual es indicativo de diabetes.

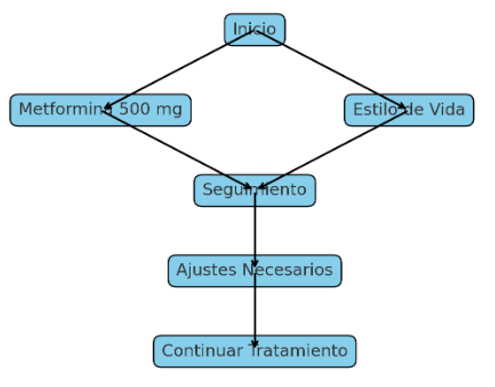

Valoración por Endocrinología: Se evidencia IMC 31,3 Adicionalmente se prescribe dieta baja en calorías, valoración nutricional, ejercicio, metformina 500 mg 2 veces al día, la misma que toma en forma irregular. El seguimiento se lo realiza como Diabetes tipo 2 en jóvenes, al mes y a los 3 meses.

|

Tabla 2. Seguimiento de Laboratorio |

|

|

Prueba |

Resultado |

|

Glucosa Basal |

118 |

|

Hemoglobina glicosilada |

6,2 |

|

Glucosa posprandial |

156 |

|

Glucosa aislada |

155 |

|

Tabla 3. Control a los 3 meses |

|

|

Prueba |

Resultado |

|

Glucosa Basal |

156 |

|

Hemoglobina glicosilada |

7,5 |

|

Glucosa posprandial |

182 |

|

Glucosa aislada |

145 |

No hay mayor variación en relación al peso ni cambio de hábitos, ni alimentación y ejercicios. Por lo que, se diseña un plan de manejo y tratamiento de la paciente, mediante un diagrama de flujo. El mismo comienza con la prescripción de metformina y recomendaciones de cambios en el estilo de vida, seguido de evaluaciones regulares para ajustar el tratamiento según sea necesario.

Figura 3. Plan de tratamiento

La terapia farmacológica se utilizará en combinación con algunos cambios en el estilo de vida y su objetivo es disminuir la resistencia a la insulina, aumentar la secreción de insulina, ralentizar la absorción de glucosa en estado de alimentación. La mayoría de las líneas terapéuticas recomendadas para el tratamiento en niños con DM2 son extrapoladas de la experiencia actual en adultos, es así, que la biguanida metformina es la más utilizada a nivel mundial.

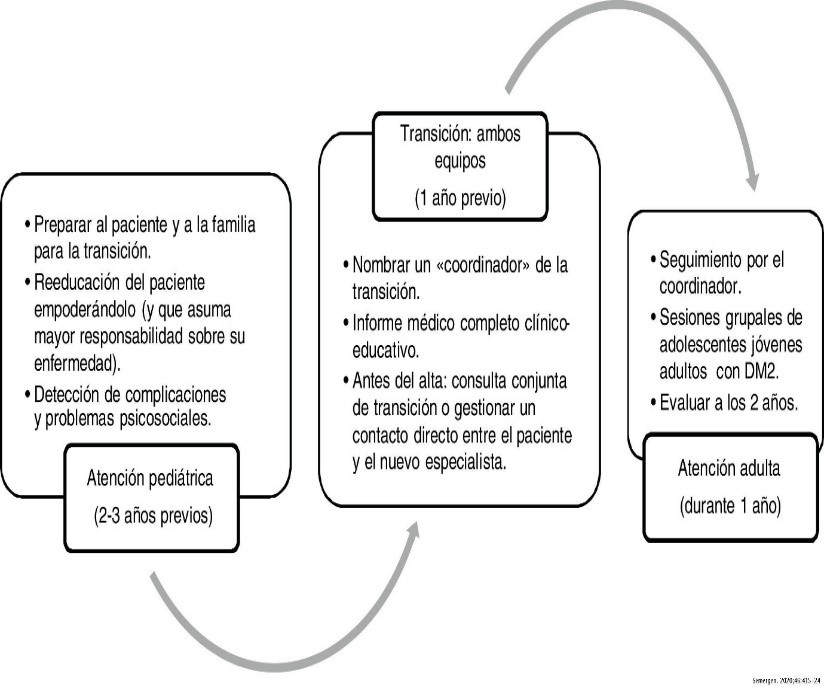

Figura 4. Atención primaria sanitaria en pacientes con DM2 durante la adolescencia

Se realizó una revisión bibliográfica, basada en la evidencia actualizada sobre diabetes mellitus tipo 2(DM2) en adolescentes, se ejecutó una búsqueda exhaustiva de la literatura, en bases de datos reconocidas recopilándose material de alta relevancia.

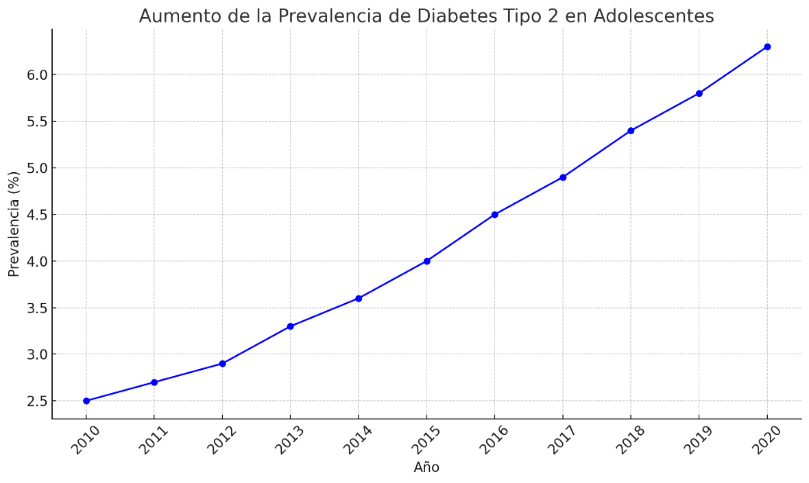

Desde 2010, la prevalencia de la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes ha mostrado una tendencia creciente, especialmente en países con altas tasas de obesidad infantil y adolescentes. Varios factores contribuyen a este aumento, al incluir cambios en los estilos de vida, mayor incidencia de obesidad y factores dietéticos.

Estudios han proporcionado datos valiosos sobre esta tendencia. Los hallazgos indican que la incidencia de la diabetes tipo 2 entre jóvenes aumenta a lo largo de la década pasada. Por ejemplo, se mostró que entre 2001 y 2009, la incidencia de diabetes tipo 2 entre los participantes de 10 a 19 años había aumentado significativamente. Estos aumentos son más pronunciados en grupos de minorías étnicas, que incluyen afroamericanos, hispanos y nativos americanos, quienes muestran tasas más altas de diabetes tipo 2 comparadas con sus pares caucásicos. Estas disparidades también reflejan diferencias socioeconómicas, acceso a la atención médica y diferencias culturales en dietas y actividad física.

Figura 5. Prevalencia de la DM2

En el gráfico se ilustra el aumento en la prevalencia de diabetes tipo 2 en adolescentes durante los últimos años. Como se observa, la prevalencia ha ido incrementándose gradualmente, lo que refuerza la importancia del caso clínico en discusión.

Análisis PESTEL

El método PESTEL es una herramienta de análisis estratégico y de entorno que se utiliza para evaluar las influencias externas que pueden afectar a una organización o proyecto. Generalmente, se aplica en contextos de negocios, planificación estratégica y marketing, pero también puede ser adaptado para evaluar proyectos o políticas de salud pública. En el caso del estudio sobre Diabetes Mellitus tipo 2 en adolescentes, se adapta el análisis PESTEL de la siguiente manera:

|

Tabla 4. Dimensiones del Pestel |

||

|

Dimensión |

Factor |

Estrategias |

|

Político |

•Políticas de salud pública: Evaluación de las políticas gubernamentales sobre atención médica preventiva y tratamiento de la diabetes. •Programas gubernamentales: Análisis de los programas de apoyo para enfermedades crónicas y su accesibilidad para los jóvenes. |

•Promover la creación de políticas de salud que enfaticen la prevención de la diabetes tipo 2 en jóvenes mediante programas educativos en escuelas y comunidades. •Abogar por subvenciones gubernamentales para investigaciones y tratamientos específicos para la diabetes juvenil. |

|

Económico |

•Costos de tratamiento: Impacto de los costos médicos del manejo de la diabetes en las familias y sistemas de salud. •Acceso a medicamentos: Disponibilidad y asequibilidad de los tratamientos como la metformina y la insulina. |

•Trabajar con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales para subvencionar medicamentos esenciales como la metformina para familias de bajos ingresos. •Desarrollar programas de apoyo que reduzcan el coste del monitoreo continuo de glucosa y otros dispositivos médicos necesarios. |

|

Social |

•Conciencia y educación: Nivel de conocimiento y comprensión de la diabetes tipo 2 en comunidades específicas. •Estigma y soporte social: Cómo el estigma asociado a la obesidad y la diabetes afecta a los adolescentes y sus familias. |

•Implementar campañas de concienciación dirigidas a jóvenes y padres sobre los riesgos y la prevención de la diabetes tipo 2. •Establecer programas de apoyo y grupos de ayuda para adolescentes diagnosticados con diabetes, enfocándose en la aceptación social y el manejo de la enfermedad. |

|

Tecnológico |

•Avances en tratamientos: Impacto de las nuevas tecnologías en el diagnóstico y tratamiento de la diabetes. •Telemedicina: Acceso a consultas médicas a distancia y su efectividad en el seguimiento de pacientes jóvenes. |

•Fomentar el uso de aplicaciones móviles y plataformas online para el seguimiento de la dieta, el ejercicio y los niveles de glucosa. •Promover la telemedicina para mejorar el acceso a endocrinólogos y dietistas, especialmente en áreas rurales o remotas. |

|

Ecológico |

•Factores ambientales: Influencia de la urbanización, la contaminación o el acceso a áreas verdes en la prevalencia y manejo de la diabetes. |

•Colaborar con autoridades locales para crear espacios públicos que promuevan la actividad física, como parques y áreas recreativas. •Fomentar el consumo de alimentos locales y saludables mediante la creación de huertos escolares y comunitarios. |

|

Legal |

•Regulaciones sanitarias: Leyes y normativas que afectan la prestación de servicios de salud y la protección de datos de pacientes menores de edad. •Derechos del paciente: Legislación sobre los derechos de los adolescentes en el sistema de salud. |

•Asegurar que las escuelas cumplan con las normativas nacionales sobre alimentación saludable y actividad física. •Trabajar para que se establezcan leyes que protejan los derechos de los jóvenes con condiciones crónicas, al asegurar su acceso a tratamientos y apoyo adecuado en el sistema educativo. |

Este análisis ofrece una base sólida para cumplir las estrategias propuestas enfocadas en la mejora del manejo de esta condición. Al implementar estas estrategias, se puede abordar de manera integral los desafíos asociados con la diabetes mellitus tipo 2 en adolescentes. Además de mejorar no solo el cuidado individual sino también el entorno social y político que afecta a estos jóvenes.

DISCUSIÓN

Aunque la DM2 se diagnostica ampliamente en adultos, la frecuencia ha aumentado significativamente en el grupo de edad pediátrica. Al depender de la población de estudio, la diabetes tipo 2 ahora representa del 8 al 45 % de todos los casos nuevos de diabetes notificados entre niños y adolescentes, hecho que es representado en el estudio SEARCH for Diabetes in Youth donde se encontró que la incidencia de diabetes tipo 2 era más alta entre los indígenas americanos de 15 a 19 años (49,4 casos por 100 000).

La segunda y tercera incidencia más alta pertenecieron a la raza negra asiáticos e isleños del Pacífico, de 15 a 19 años, con 22,7 casos por 100.000 personas respectivamente 19,4 casos por 100.000 personas. Además, según las últimas estadísticas de la Federación Internacional de Diabetes (FID), la DM tipo 1 afecta aproximadamente a 500 000 niños menores de 15 años en todo el mundo. Solo en 2013 se diagnosticaron 79 000 casos de diabetes tipo 1 en niños, lo que supone un aumento anual de la incidencia del 3 %.(10)

El aumento tanto en incidencia y prevalencia observado tiene una estrecha relación con el aumento de obesidad en países desarrollados como E.E.U.U y China, al ser este el factor de riesgo aislado con mayor asociación al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Adicionalmente, un 80 % de los pacientes con diabetes de inicio temprano se encuentran en un estado de obesidad central , asociada a aumento de ácidos grasos libres circulantes e inflamación crónica lo cual contribuye en gran manera al desarrollo de resistencia periférica a nivel tisular, por medio de aumento documentado de especies reactivas de oxígeno lo cual conduce a una eventual disfunción mitocondrial, cambios morfológicos de las membranas y finalmente alteración del proceso de transporte de electrones el cual es fundamental para el apropiado metabolismo de glucosa.(11)

Así mismo, múltiples trabajos de investigación sugieren una asociación entre la diabetes mellitus tipo 2 de inicio temprano y la exposición intrauterina a diabetes gestacional representa un riesgo de 2,8 veces más probabilidades en comparación con aquellos no expuestos, de manera adicional, aquellos con madres en estado de obesidad durante el embarazo tuvieron un riesgo aumentado de 5,7 veces, con reportes de desarrollo de la patología en hasta un 50 % de niños que nacieron de madres con estos factores de riesgo, lo cual deja en claro la necesidad de un control estricto durante el embarazo y da lugar a la creación de estrategias de prevención primaria de gran impacto, más aún, aquellos pacientes con nacidos con peso bajo al nacer que tuvieron una ganancia de peso desproporcionada durante el primer año de vida presentaron mayor riesgo.(12)

En relación a las complicaciones, lo datos en cuanto a mortalidad son limitados pero el efecto sobre morbilidad muestra un panorama más claro, en primer lugar el daño microvascular muestran una mayor incidencia en aquellos con diabetes mellitus tipo 2 de inicio temprano en comparación con diabetes tipo 1, al igual que la presencia de microalbuminuria, con un progreso más rápido hacia macroalbuminuria, conviene resaltar que la nefropatía diabética definida por una albuminuria mayor a 30 microgramos o menor a 60 ml por minuto es más común en aquellos con inició temprano de diabetes tipo 2, en contraste la incidencia de retinopatía fue similar en los dos grupos de estudio.

El diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 se basa en la diferenciación de marcadores de resistencia de insulina como acantosis nigricans, pruebas de laboratorio como concentración de péptido-C y ausencia de anticuerpos, además, de hiperglucemia persistente. En cuanto a los valores se considera como criterio una hemoglobina glicosilada mayor a 6,5 %, glucosa en ayunas mayor a 126 mg/dL, glucosa aleatoria mayor a 200 mg/dL o glucosa a las 2 horas de la prueba de tolerancia mayor a 200 mg/dL.(13)

La aproximación terapéutica en estos pacientes se basa en medidas focalizadas a la reducción de las complicación consistentes de regímenes de pérdida de peso, aumento de actividad física, normalización de glicemia de medidas dietéticas en combinación con intervenciones farmacológicas enfocadas a aumentar la secreción de insulina y disminuir su resistencia, específicamente entre las alternativas se encuentra la metformina al ser este el medicamento aprobado desde el 2000 por la FDA para él su uso en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 de inicio temprano, así mismo, es el único medicamento aprobado para esta indicación en Europa desde los 10 años, además, se debe controlar las comorbilidades presentes así como los riesgos a las mismas durante la atención integral de estos pacientes.(14)

Por otro lado, la atención psicosocial integral apropiada del paciente debe comenzar tan pronto como se diagnostica la diabetes y debe extenderse también a toda la familia del paciente, es así que la diabetes, como cualquier otra enfermedad crónica en la infancia, impone una carga al paciente y a sus padres o círculo cercano, además, los niños y adolescentes en desventaja socioeconómica o con otros problemas psicosociales premórbidos necesitan mayor apoyo, dado que, la depresión, los trastornos de ansiedad, los trastornos mentales relacionados con el estrés y los trastornos alimentarios surgen con mayor frecuencia en niños y adolescentes con diabetes que en personas metabólicamente sanas de la misma edad.(15)

De acuerdo con el enfoque holístico de la salud, investigadores en Canadá, con la ayuda de agencias nacionales, desarrollaron y publicaron las primeras pautas de movimiento integradas de 24 horas basadas en evidencia del mundo destinadas a optimizar los beneficios para la salud de niños y adolescentes de 5 a 17 años. Estas pautas integradas de movimiento de 24 horas incluyen recomendaciones para la actividad física de moderada a vigorosa, actividad física ligera, comportamientos sedentarios y sueño.

Estas pautas de movimiento de 24 horas son las primeras en el mundo en incluir recomendaciones de sueño junto con otros comportamientos de movimiento. Las recomendaciones de duración del sueño están en línea con las estipuladas por la Fundación Nacional del Sueño. Estas nuevas pautas canadienses son un paso en la dirección correcta cuando se trata de reposicionar los esfuerzos para incluir el sueño como un factor de riesgo modificable y un indicador de salud vital que es tan importante como la actividad física para la salud y el bienestar general.

CONCLUSIONES

La diabetes mellitus tipo 2 se muestra como una variante agresiva con rápido deterioro metabólico y de gran impacto en la población con una creciente prevalencia en menores de edad. De igual manera, el riesgo de complicaciones es incluso mayor al compararlo con la diabetes mellitus tipo 1 por lo cual las estrategias de cribado y prevención integral deben adaptarse a los modelos de atención integral en los sistemas de salud con el fin de realizar intervención que modifiquen la enfermedad de manera oportuna.

La salud pública debe implementar y fortalecer políticas que promuevan la prevención de la diabetes tipo 2 entre adolescentes. Esto incluye programas educativos en escuelas, campañas de concienciación sobre estilos de vida saludables y acceso mejorado a alimentos nutritivos. Estas políticas no solo deben abordar los aspectos dietéticos y de actividad física, sino también considerar la reforma de las regulaciones que influyen en el entorno alimentario, como la publicidad de alimentos poco saludables dirigida a jóvenes.

Es necesario mejorar el acceso a los recursos de salud, particularmente en comunidades desfavorecidas o en áreas rurales. Esto incluye el acceso a tecnologías emergentes, como la telemedicina, que puede proporcionar seguimiento y apoyo continuo a jóvenes con diabetes tipo 2. También se hace evidente la necesidad de subsidiar medicamentos y dispositivos médicos para asegurar que todos los adolescentes, independientemente de su situación económica, tengan acceso a los tratamientos necesarios.

Es importante diseñar intervenciones que sean culturalmente apropiadas y sensibles a las diferencias socioeconómicas. Los estudios han mostrado que las disparidades raciales y étnicas afectan significativamente la prevalencia y el manejo de la diabetes tipo 2. Por lo tanto, es necesario diseñar intervenciones que sean culturalmente apropiadas y sensibles a las diferencias socioeconómicas para cada comunidad. Además de tener en cuenta sus necesidades únicas y los determinantes sociales que influyen en la salud, como el nivel socioeconómico, el estrés y el acceso a servicios de salud.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Valverde Pulla J, Prieto Fuentemayor C. Índice HOMA-IR como indicador de riesgo de enfermedades endocrino-metabólicas en niños y adolescentes con obesidad. Vive Revista de Salud. 2021;4(11):60-79.

2. Rosario A, Mancilla Rendón E, Lozano C, Vergara A. Análisis del gasto social para la prevención y control de la diabetes; Perspectiva futura. Revista del Centro de Investigación de la Universidad la Salle. 2020;14(54):49-70.

3. Ramos-Valdes R. El proceso inmunoinflamatorio en la diabetes mellitus tipo 2. Archivos Latinoamericanos de Nutrición. 2015;65(Suplemento 1):139.

4. Barcia MAL, Mero LHA, Muentes RAZ, Tejena JES. Actualización diabetes tipo I. RECIMUNDO: Revista Científica de la Investigación y el Conocimiento. 2022;6(1):267-74.

5. Rodríguez González P. Actuaciones terapéuticas frente a la cetoacidosis diabética. NPunto. 2020;III(29):27-42.

6. Vargas SFC, Veloz APM. Nuevos enfoques en la detección de la enfermedad de síndrome metabólico mediante pruebas de laboratorio. Revista Científica de Salud BIOSANA. 2023;3(7):35-58.

7. Marcial VHO, Guevara ICG, Estrella JDR, Guevara FMF, Morales SAV. VÓLVULO DE SIGMA, PRESENTACIÓN ATÍPICA: REPORTE DE UN CASO. Revista UNIANDES de Ciencias de la Salud. 2022;5(3):1164-72.

8. Tatiana Carolina Fuenmayor Duche, Chrystin Quintanilla, Bottani. L. Craneofaringioma adamantinomatoso. THE ECUADOR JOURNAL OF MEDICINE. 2020;1(1):1-6.

9. Lomas CRH, Sanabria JEN, Vega EP, Mina JRL. Efectos del abandono en la niñez y la adolescencia. Revista Conrado. 2022;18(S1):105-15.

10. Moreira G, Holguín D, Menéndez M. Prevalencia de diabetes mellitus y factores predisponentes en niños latinoamericanos. MQRInvestigar. 2023;7(3):165-82.

11. Denis Alejandro Castro Quintanilla, Natalia Rivera Sandoval, Vega. AS. Síndrome metabólico generalidades y abordaje temprano para evitar riesgo cardiovascular y diabetes mellitus tipo 2. Revista Médica Sinergia. 2023;8(2):e960.

12. Francisco Carvajal Martínez, Yadenys Bioti Torres, Aballe MC. Diabetes mellitus tipo 2 una problemática actual de salud en la población pediátrica. Ciencia y Salud. 2020;4(1):17-26.

13. Rojas E, Vanegas P, Flores M. Abordaje y tratamiento de la diabetes mellitus tipo 2 en población pediátrica: Approach and Treatment of Type 2 Diabetes Mellitus in Pediatric Population. LATAM Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales y Humanidades. 2023;4(2):4813–24.

14. Farro K, Montero I, Vergara E, Ríos-Castillo I. Elevado consumo de azúcares y grasas en niños de edad preescolar de Panamá: Estudio transversal. Revista chilena de nutrición. 2018;45(1):7-16.

15. Fragozo-Ramos M. Síndrome metabólico: revisión de la literatura. Medicina & Laboratorio. 2022;26(1):47-62.

FINANCIACIÓN

Los autores no recibieron financiación para el desarrollo de la presente investigación.

CONFLICTO DE INTERESES

Los autores declaran que no existe conflicto de intereses.

CONTRIBUCIÓN DE AUTORÍA

Conceptualización: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.

Curación de datos: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.

Análisis formal: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.

Adquisición de fondos: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.

Investigación: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.

Metodología: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.

Redacción – borrador original: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.

Redacción – revisión y edición: Blanca Cristina Estrella López, Roberto Javier Aguilar Berrezueta, Silvio Amable Machuca Vivar.